穗府办〔2013〕22号

广州市人民政府办公厅关于贯彻落实市十四届人大三次会议第001号议案决议实施方案的通知

各区、县级市人民政府,市政府各部门、各直属机构:

根据《广州市人民代表大会代表议案条例》和市十四届人大三次会议关于林绮芳等55名代表联名提出的《关于深化“村改居”管理体制综合改革,促进新型城市化发展的议案》(第001号)的决议,为深入推进“村改居”各项工作,经市人民政府同意,现就贯彻落实决议的实施方案通知如下:

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,按照《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》(穗字〔2012〕10号)等文件精神,为优化城市发展空间、增强城市承载能力、共享城市化成果、维护社会稳定、推进新型城市化进程,围绕我市“村改居”社区公共服务水平偏低、“政经不分”、土地及房屋确权登记发证等方面存在的突出问题和深层次矛盾,不断深化“村改居”管理体制综合改革,进一步加大“城中村”改造力度,继续扩大财政投入,推进社区服务设施建设和发展环境提升,逐步提高公共服务水平,真正实现“村改居”社区城区化、“农转居”人员市民化。

二、基本原则

(一)依法办事,规范操作。严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等有关法律,完善政策法规,精心组织,严格程序,依法推进。

(二)理顺关系,推进服务。按照权利和责任对等、事权与财力对应的原则,厘清市、区、集体经济组织在“村改居”公共服务方面的责权利。“村改居”人员享有城市居民政策,优化配置公共服务资源,实现居民公共服务均等化,推进“村改居”社区城区化。

(三)实事求是,量力而行。根据市、区财政可承受能力,先易后难,分步实施,逐步解决“村改居”突出问题,确保社会稳定。

(四)整体部署,试点推进。立足当前,着眼长远,系统谋划部署“村改居”各项工作。对于“村改居”难度较大或是有争议的事项以试点方式推进,再根据实际效果逐步铺开。

三、工作目标

(一)公共服务水平进一步提高。加大对“村改居”社区各项公共服务投入,改善公共服务设施,增加公共服务供给,逐步缩小“村改居”社区与城区的公共服务差距,逐步提高“农转居”人员社会保障水平。

(二)土地确权问题基本解决。到2015年底,基本完成依法取得或经依法处理的集体建设用地使用权和宅基地使用权的确权登记发证工作。依据“村改居”集体经济组织及其成员的申请,将集体建设用地使用权和宅基地使用权确权登记发证到每个具有使用权的权利主体。

(三)规范集体经济组织运行。用两年左右的时间,基本建立“产权清晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位”的集体经济组织管理体制和运行机制。

(四)实施“城中村”整治和改造。通过整治和改造两种方式,力争到2020年基本完成条件成熟的“城中村”整治改造任务。

四、工作措施

(一)加大财政扶持力度。

从2014年起,按权责对等原则,明确政策目标,市、区两级财政按现行财政体制和原有的资金渠道,安排“村改居”社区建设与管理服务专项资金。市财政主要用于提高“农转居”人员的社会保障水平、民政、计生等公共服务项目,区财政主要用于改善本辖区“村改居”道路、水、电等公共基础设施和管理。(市财政局牵头,市民政局、各有关区政府配合)

(二)提高社区公共服务水平。

1.切实提高“农转居”人员养老保险水平。理清问题、梳理政策、测算分析,通过对“农转居”人员养老保险制度的调整、完善、对接,进一步提高“农转居”人员社会保障水平,今年内出台相关政策,2014年实施。(市人力资源和社会保障局牵头,市财政局、各有关区政府配合)

2.全面规范社区公共服务管理。探索引入专业化、规范化的物业管理模式,负责“村改居”社区保洁、绿化和小区内保安等日常服务管理。整合城管、安监、劳动、文化、计生等有关行政执法资源和力量,组建街道综合执法队,建立起与公安、工商、食品药品监督等有关职能部门行政执法联动机制,将执法覆盖到“村改居”社区,按照城市社区的要求落实对“村改居”社区的统一管理。(各有关区政府牵头,市有关部门配合)

3.加强社区治安管理。进一步健全社区治安管理体制,加强社区治安防范体系建设。规范整合“村改居”社区现有的群防群治队伍。结合开展社区物业管理,按照“明确职责,统一招聘、统一培训、统一管理、统一考核、统一制服、统一保障”的要求,组建专门从事“村改居”社区治安防范的队伍,专职开展“村改居”社区辖内社会面治安防范工作,其经费安排设立5年过渡期,由区财政和集体经济组织按比例予以保障。加强社区封闭半封闭管理,推广电子门禁简易技防设施和治安视频监控系统建设。实施“村改居”社区网格化管理,配备相关人员,完善各项管理制度机制。(市综治办牵头,市公安局、各有关区政府配合)

(三)推进土地房屋确权登记。

1.加快“村改居”改制后集体物业产权变更登记。集体经济组织可以持原村委会名下的房地产权属凭证、“村改居”转制批准文件、集体经济组织证明书、地税部门出具的纳(免)税证明等资料向区国土房管部门申请办理物业产权变更登记。(市国土房管局牵头,市地税局配合、各有关区政府负责)

2.积极推进“村改居”涉及的宅基地登记。各有关区按《广州市农村房地产权登记规定》和《广州市集体土地及房地产登记规范(试行)》规定,根据“村改居”集体经济组织成员申请,加快推进宅基地使用权及房屋所有权登记。历史上已由国土房管部门作出集体建设用地转为国有建设用地审批,或者同一宗地部分房屋单元已办理国有土地房地产登记的房地产,按照尊重历史、实事求是的原则给予办理国有土地房地产登记。(各有关区政府牵头,市国土房管局、规划局配合)

3.实事求是处理历史违法用地。组织开展“村改居”集体建设用地地籍调查。参照《国土资源部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业部关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》(国土资发〔2011〕178号)规定,对于违法宅基地,如第二次全国土地调查确定为建设用地,符合土地利用总体规划与村镇规划,且符合“一户一宅”的,在不超过我省规定的家庭宅基地面积标准范围内对实际用地进行违法用地处罚,经“村改居”集体经济组织证明并公告30天无异议,由所在地街道办事处审核,报区政府审定后,确定宅基地使用权。违法集体建设用地,如用途为公共利益性质,可参照上述宅基地处理办法办理确权登记发证。严格禁止对违法用地未经依法处理、“小产权房”等违法用地办理登记发证。(各有关区政府牵头,市国土房管局、规划局配合)

(四)依法推进“村改居”集体土地转为国有土地。

充分运用“三旧”改造优惠政策,推进“村改居”集体土地转为国有土地。“村改居”涉及需要办理集体土地转为国有土地的,可申请纳入市“三旧”改造计划,对符合规定的“三旧”用地按照《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》(粤府〔2009〕78号)、《转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作实施意见(试行)的通知》(粤府办〔2009〕122号)和《关于“三旧”改造实施工作有关事项的通知》(省国土资试点发〔2011〕199号)、《关于加快推进“三旧”改造工作的补充意见》(穗府〔2012〕20号)的规定,由集体经济组织向区国土房管部门提出申请,逐级报请省政府批准。“村改居”集体经济组织也可按照《中华人民共和国土地管理法》等法律规定和市政府《印发广州市申请使用建设用地规则的通知》(穗府〔2009〕39号)的要求向所在区房管国土部门申办用地手续,逐级报请省级以上政府批准征收。严格按照《印发广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)的通知》(粤府办〔2009〕41号)和《关于贯彻实施〈广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)的通知〉》(穗府办〔2012〕7号)要求,切实解决被征地农村留用地问题。(市国土房管局牵头,市“三旧”改造办配合、各有关区政府负责)

(五)深化集体经济组织各项制度改革。

1.开展集体资产清产核资。全面摸清集体经营性、非经营性和资源性资产情况,健全集体资产和资源登记台账。理顺集体资产资源权属争议、债权债务纠纷、呆账坏账处置和历史遗留等问题,落实集体经济组织社务、财务、资产资源公开。(市农业局牵头,市财政局、各有关区政府配合)

2.规范各项管理制度。规范集体经济组织管理架构设置、换届选举组织和程序,完善集体经济组织管理人员报酬制度、重大事项报备制度、绩效考核制度、监管制度、示范章程制度,促进集体经济组织内部管理规范化。(市农业局牵头,各有关区政府配合)

3.深化股份合作制改革。依法全面开展集体经济组织成员资格的认定,理顺集体经济组织成员资格界定,建立管理台帐。深化以资产量化、股权设置、股权界定、股权管理为主要内容的集体资产产权制度改革,推进集体资产股权固化工作。(市农业局牵头,各有关区政府配合)

(六)完善社区服务管理。

1.建立社区服务管理工作机制。制定工作指引,明确集体经济组织与社区居委会在社区服务管理中的职责和任务;规范建立社区服务站,完善服务内容,强化社区居委会服务功能。(市民政局牵头,市农业局及各有关区政府配合)

2.加强社区居委会建设。按照“一村一策”原则,科学合理设置社区居委会;按社区常住人口每300户配1名社区居委会专职工作人员的要求,选好配强社区居委会专职工作人员(含计生工作人员),专职人员中要求有一定比例本社区户籍人员;建立健全社区楼(组)长队伍和培育社区义工(志愿者)组织,完善社区自治组织体系;按照城市社区标准落实社区服务管理设施场所和经费,保障社区服务管理持续开展。到2015年底,基本实现集体经济组织与社区居委会分工明确、职责清晰的社区服务管理工作格局。(各有关区政府牵头,市民政局、人口计生局配合)

(七)加快“城中村”改造。

1.推进“城中村”改造。将“城中村”改造放在优先位置,成熟一片,推进一片,对市政府已确定纳入年度实施计划的“城中村”,按一村一策加快实施整治和改造。“城中村”改造实行由区政府主导,以集体经济组织为主体的运作方式,市政府负责城中村改造的政策制定、方案审批和指导协调。“城中村”改造原则上以旧村的用地范围为基础,合理整合集体经济发展用地、废弃矿山用地、国有土地等周边土地资源。(各有关区政府牵头,市“三旧”改造办、规划局、国土房管局配合)

2.推进公共服务设施的同步更新改造。实行道路、公交、公共服务设施建设应当与全面改造项目同步规划建设、同步配套,公共服务设施由改造实施主体负责组织建设。结合“城中村”改造进程,逐步将“村改居”社区的市政基础设施建设纳入市政统一管理范围。加快“城中村”改造范围内道路、公交设施及水、电、气、排污、环卫、通讯等公共服务设施的建设,实现“雨污分流”和“三线”下地,改善居民生产生活条件。(各有关区政府牵头,市建委、交委、水务局、城管委和广州供电局配合)

3.加强“城中村”改造各项基础工作。连片整体改造涉及的边角地、夹心地、插花地等,允许在符合土地利用总体规划和控制性详细规划的前提下,通过土地位置调换等方式,对原有存量建设用地进行调整使用。“城中村”改造方案、拆迁补偿安置方案、实施计划以及股权合作、土地转性等重大事项决策应当充分尊重村民的意见,经集体经济组织90%以上成员同意方可生效。城中村整治改造范围内的原有合法产权的房屋,被拆迁人可以选择复建补偿、货币补偿,或者二者结合的补偿安置方式。(各有关区政府牵头)

(八)推动试点先行。

分清轻重缓急,集中力量完成群众最迫切的需要,同时立足长远,争取在2020年基本解决“村改居”改革的遗留问题。为此,需推动试点先行,积累经验,再适时全面推进铺开。

1.先行实施一批城中村改造的试点。根据实际情况,各区分别选择1到2个“村改居”社区,进行城中村改造。试点要以满足转制社区居民需求、符合城市社区定位为目的,探索出符合实际情况的改造模式和具体操作方式。(各有关区政府牵头,市“三旧”改造办、规划局、国土房管局配合)

2.推动基础设施建设和公共服务均等化试点。各区分别选择条件较为成熟1到2个“村改居”社区作为试点,探索界定市、区、社区居委会、集体经济组织各自在推动道路交通、水、电等方面基础设施和养老保险、医疗卫生、计划生育等公共服务方面的职权和责任,推动“村改居”社区基础设施建设和公共服务均等化。(各有关区政府牵头,市各有关单位配合)

3.推动一批“村改居”社区服务管理试点。各区分别选择条件较为成熟1到2个“村改居”社区作为试点,构建以社区党组织为核心,社区居委会为主体,集体经济组织配合的社区服务管理机制。(市民政局牵头,各有关区政府配合)

(九)强化组织保障。

1.落实组织领导责任。成立市“村改居”管理体制综合改革工作领导小组,由陈建华市长担任组长,陈如桂常务副市长,欧阳卫民、贡儿珍、王东副市长担任副组长。领导小组办公室设在市发展改革委,由欧阳卫民副市长兼任办公室主任,市政府周灵副秘书长、市发展改革委潘建国主任担任副主任,市综治办、社工委、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、国土房管局、建委、交委、水务局、农业局、人口计生局、规划局、城管委、法制办、“三旧”改造办、地税局,广州供电局,以及越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗等7个区政府各1位领导参加。日常工作由市发展改革委牵头负责,具体负责综合统筹、指导协调、检查督促、情况收集、整理上报、考核验收等工作。各有关区、市有关部门主要领导是“村改居”管理体制综合改革工作的第一责任人,并由专门人员负责该项工作。(市发展改革委牵头,各有关单位、各有关区政府配合)

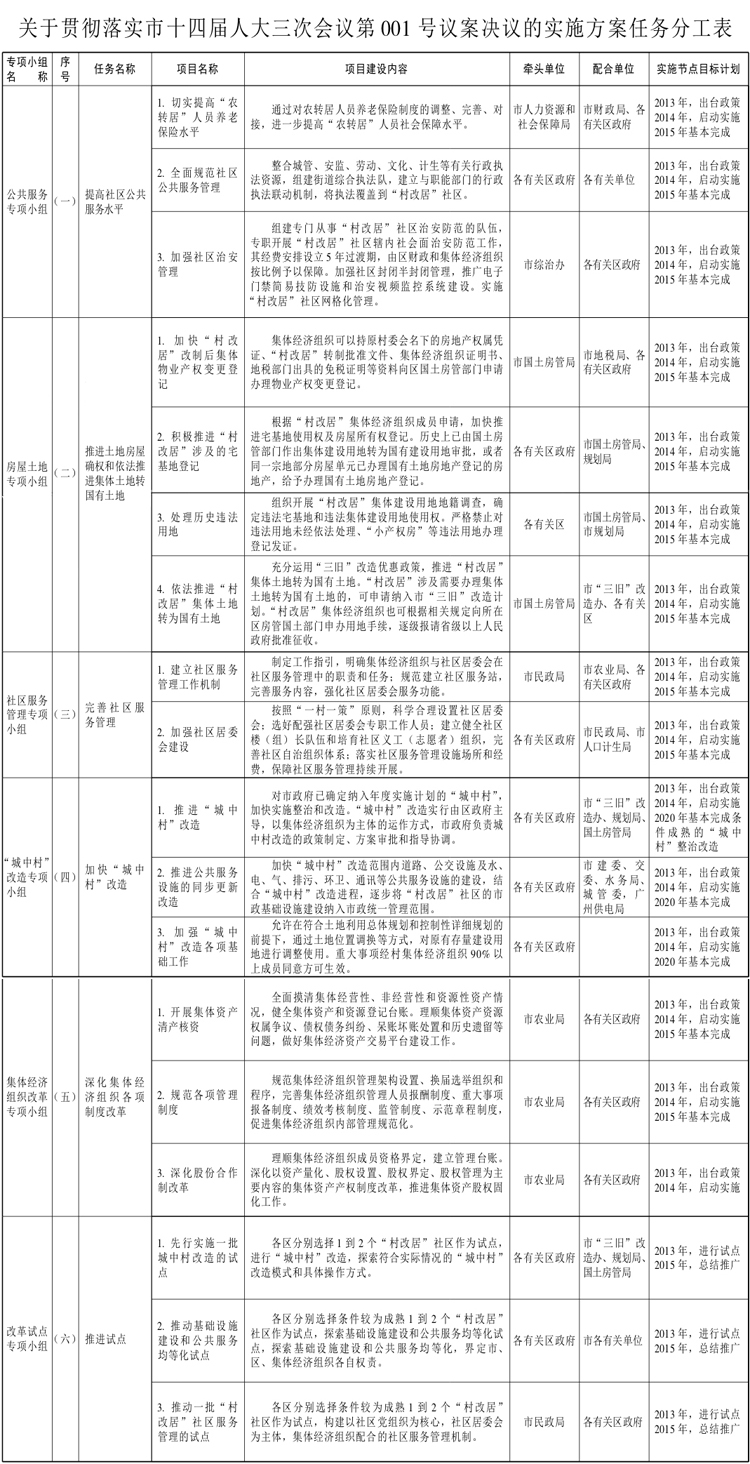

2.专项推进。成立公共服务、房屋土地、社区服务管理、“城中村”改造、集体经济组织改革和改革试点等6个专项小组。公共服务专项小组由市社工委牵头负责;房屋土地专项小组由市国土房管局牵头负责;社区服务管理专项小组由市民政局牵头负责;“城中村”改造专项小组由市“三旧”改造办牵头负责;集体经济组织改革专项小组由市农业局牵头负责;改革试点专项小组由市发展改革委牵头负责,统筹协调推进各专项工作。(各专项小组牵头负责,各有关单位配合)

3.实施目标管理。各专项小组要根据本方案,制定具体工作推进计划,明确工作责任和时间要求,确保全市工作目标如期实现。强化督查考核,制定考核办法,强化工作问责,形成工作倒逼机制。(市发展改革委牵头,各有关单位配合)

附件:关于贯彻落实市十四届人大三次会议第001号议案决议的实施方案任务分工表

广州市人民政府办公厅

2013年5月27日

广州市人民政府办公厅秘书处 2013年5月31日印发