广州警方重拳整治危害食品安全违法犯罪

广州市公安局新闻办公室今天(6月27日)通报:近年来,广州警方坚持以人民为中心的发展思想,紧盯食品犯罪新动向,坚持重拳出击、露头就打,依法从严惩处食品非法添加、制售假劣食品等危害食品安全违法犯罪行为,坚决遏制食品犯罪发展蔓延,全力维护人民群众“舌尖上的安全”,坚守食品安全最后一道防线。今年上半年,广州警方共破获食品犯罪案件125宗,依法刑事拘留276人,逮捕218人,以空前力度重拳惩治各类食品安全违法犯罪,不断挤压犯罪空间,铲除犯罪土壤,为营造良好食品安全环境提供了强有力的刑事保护。

今年以来,广州警方秉承“打掉一个、挖出一类、治理一批、震慑一片”的工作理念,抓住群众反映最突出、社会舆论最关注的食品非法添加问题,组织警力开展专项打击,深挖违法犯罪源头,严惩犯罪背后组织者、经营者和获利者,上半年共破获食品非法添加类案件27宗,依法刑事拘留22人,逮捕17人。其中,辗转多地破获广东省首宗添加非食品禁用物质被刑事追责案件,查获非法添加双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶两种化学物质(具有强烈致泻作用但却不在国家相关食品禁用名录)的青梅、玫瑰茄等果脯、蜜饯类有毒、有害食品共45万包,共约30余吨,涉案金额5000多万元。连续捣毁多个涉嫌在凉茶中非法添加西药物质、号称能治疗多种疾病的凉茶铺、药店,抓获涉案嫌疑人8名。

今年以来,广州警方立足打击食品犯罪实战需要,全面搜集、汇聚食品行业基础数据,不断强化数据研判应用,实现精准打击、高质量打击,推动打击模式转型升级。同时,坚持打击和防范治理并重,以推动食品行业大数据融合、应用为契机,针对性构建食品犯罪预警模型,全力防范化解食品犯罪风险隐患。今年5月,广州警方精准研判,捣毁了一个集生产加工、物流运输、网络销售、二维码链接假网站于一体的特大制售假酒团伙,依法刑事拘留8人,涉案金额4500多万元。

广州警方积极探索食品安全社会共治新机制,以粤港澳大湾区建设为契机,推动构建打击食品犯罪警务协作机制,实现区域联防联控,并进一步深化与行政执法监管部门、检法机关的协作配合,创新推出多项协作机制,强化信息共享,推进数据融合,形成打防合力。同时,广州警方以优化营商环境为导向,探索建立警企协作机制,与大型食品企业、互联网企业和行业协会开展合作,依托消费者投诉、信息共享、线索通报,建立线上线下联合打假工作新机制,并推动市民群众积极参与社会监督、举报食品犯罪,形成社会各方各尽其责、齐抓共管、合力共治的工作格局。

下一步,广州警方将继续深入开展“飓风2019”打击食药环违法犯罪专项行动,严厉打击非法添加禁用物质、制假售假等危害食品安全违法犯罪活动,努力创造群众感受得到的食品安全环境,全力满足人民群众日益增长的美好生活需要,为新中国成立70周年营造安全稳定的社会氛围。

案例一

警惕减肥保健品中的“猫腻”

广州警方捣毁3个新型食品非法添加生产加工地下工厂

近年来,一些所谓的健康无添加的减肥产品受到社会爱美人士的热烈追捧,众多减肥产品以日常零食为载体,大肆宣称具有较好的减肥功效,但实际上是一些不良商家在食品中非法添加了一些致泻类化学物质,通过致泻达到减肥目的,消费者食用后会产生严重腹泻等不良状况,严重者甚至造成人体器官衰竭。

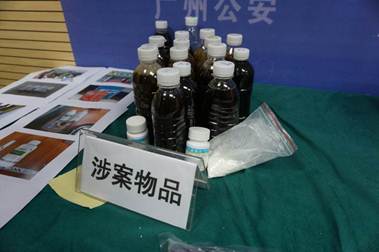

近期,为深入推进“飓风2019”打击食药环违法犯罪专项行动和整治“保健”市场乱象百日行动,广州市公安局食药环侦支队经过缜密侦查,打掉一跨市生产、销售有毒、有害保健品的新型犯罪网络,捣毁食品非法添加地下工厂3个,查获宣称食用后能清肠排便从而达到减肥效果的青梅、玫瑰茄等果脯、蜜饯类食品30余吨,依法刑事拘留4人。该团伙为了逃避打击,在食品中非法添加双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶、匹克硫酸钠等具有强烈致泻效果、对人体危害巨大但却不在国家相关食品禁用物质名录的成分,该成分难以鉴定、添加行为难以定性,是一种新型食品非法添加犯罪行为。

热销减肥产品暗藏玄机

今年初,食药环侦支队通过市场巡查,发现保健品市场上十分流行的一类宣传食用后能清肠排便从而达到减肥效果的青梅、玫瑰茄等果脯、蜜饯类食品,可能添加国家禁止添加的非食品原料。侦查员按照侦查经验,分析认为该食品可能添加了“酚酞”“西布曲明”等常见致泻类违法添加成分,但经检测后发现并无上述物质。为进一步确认这些蜜饯、果脯类食品是否合法合规,是否确实对人体无害,侦查员对该产品的买家、市场的客户进行走访调查。消费者反映,在服用少量该产品后,即出现明显甚至严重的腹泻状况。而在这款产品注明的配料表中,却没有任何一项具有强效致泻效果的成分。

“这些所谓的具有减肥效果的蜜饯、果脯,是否含有非常规、市场曝光率低的致泻成分?”侦查员产生了这样的疑问。在案件调查过程中,侦查员突然想起,外地公安机关曾到我市协查一宗因过量食用“酵素”类减肥产品致死案件,尸检显示死者系因“双醋酚丁”重度中毒导致多器官组织坏死、衰竭而致死,这种叫做“双醋酚丁”的化学物质具有严重致泻效果,对人体危害巨大。

“专业”添加逃避打击?警察蜀黍不同意

为了查明涉案品牌产品是否含有该化学物质,侦查员将样品带到相关药检部门进行检测,结果被告知广州市内无检测上述成分的司法鉴定权威机构,后经民警多方了解,获悉在北京有一家具有检测上述成分的机构。侦查员立即将样品送至北京进行检测。检测结果显示:送检样品中分别含有双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶(比沙可啶的衍生物)两种具有通便导泻作用的化学物质,人食用过量会对人体器官造成极大的危害,甚至导致死亡。此外,这两种成分必须经过人工合成进行添加。

明确添加物质后,一个核心的法律难题出现了:双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶两种物质并非国务院有关部门公布的食品禁用物质,难以认定为刑事犯罪进行打击。鉴于该案的重要性和对消费者的巨大危害性,侦查员没有放弃,经过研究讨论,并根据相关司法解释,依法邀请广州市办理危害食品安全刑事案件食品安全库的多名行业权威专家进行集中论证,专家组一致认为双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶对人体危害巨大,违法添加双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶这两种非食品原料的食品属于“有毒、有害食品”。

跨省追击,全面摧毁犯罪网络

有了这一法律支撑,食药环侦支队立即组织展开全面调查,迅速确定了问题食品的加工工厂、仓库、办公室、档口等多个地点的确切位置及该团伙行为规律。4月26日,食药环侦支队组织警力对涉案公司开展突击抓捕,分别在白云区棠景街机场路附近及江高镇“广州酵X生物科技公司”控制丁某、杨某等15名涉案人员,扣押“曼曼轻”酵素青梅、“恋瘦”酵素玫瑰茄、“恋瘦”酵素葡萄柚、“恋瘦”辣木叶酵素粉、“恋瘦”综合果蔬酵素粉成品等产品共计45万包,涉案金额达500多万元。6月18日,在广东省公安厅的指挥协调下,广州警方调集警力赴省外捣毁向“广州酵X生物科技公司”提供有毒、有害食品半成品的生产加工厂2家,控制员工近百人,抓获该两家加工厂老板邓某、张某,现场缴获青梅、玫瑰茄等果脯、蜜饯类有毒、有害食品共30余吨,经初步统计,其累计销售金额5000余万元。

目前,上述4名工厂老板丁某、杨某、邓某、张某因涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪,已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方提示:爱美之心,人皆有之,但爱美之道却各不相同,但不论采取何种方式都要以健康减肥为宗旨,切不可盲目相信市面上一些以短期内能减肥、通便清肠为噱头的食品或保健品,务必谨慎购买,服用后如有不适现象一定要及早就医。警方温馨提示,健康饮食、适量运动、睡眠充足才是最佳减肥良方。同时,警方正告个别不良商家、企业,食品安全与所有人民群众的健康息息相关,不要自作聪明、自以为游走于法律边缘就能够逃脱法律打击,警方一定会依法打击违法犯罪、全力保障群众生命健康安全。

案例二

酒瓶上的二维码陷阱

广州警方打掉一特大网络制售假酒团伙

近期,广州市公安局食药环侦支队经过细致研判、缜密侦查,铲除一个集生产加工、物流运输、网络销售、二维码链接假网站于一体的特大制售假酒犯罪团伙,在天河、白云、番禺区捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人8名,查获假冒各类知名品牌的洋酒、白酒2000多瓶,各类包材、原料、生产机器一批。经初步统计,该团伙累计涉案金额约4500余万元。

犯罪财富调查,智慧新侦查发现可疑团伙

制售假酒产业链是一个“圈子”文化,从原材料采购、加工灌装、包材贴标、对外销售、物流运输多环节运作,涉及大量的从业人员,因暴利诱惑,不管是老板还是下游从业人员即便被打击处理后仍然不愿轻易收手。针对这一特点,今年3月,食药环侦支队依托智慧新侦查手段,通过犯罪财富调查工作,对前期侦破的假酒类案件进行梳理分析、深入研判,逐步发现了一个以袁某为首的生产、销售假酒团伙。该团伙的窝点经营时间长、生产数量大、销售区域广,同时拥有假酒生产、打码、包材出售、制作假二维码及伪网站的完整体系。食药环侦支队立即成立专案组开展侦查。

新型网络售假,瓶身二维码竟成消费陷阱

在侦查过程中,专案组发现袁某与番禺区某计算机服务部技术人员陈某长期频繁联系,怀疑袁某很有可能伙同陈某制作制假售假网站。经深入调查发现,陈某从2014年开始为袁某制作8种洋酒品牌的假二维码和假网站,袁某将陈某提供的假二维码印制在生产的假酒瓶身上,号称扫码后可鉴定酒的真伪,并可以进入网站享受购酒优惠。然而,所谓的真假鉴别都是“安排”好的,陈某设计好了所谓真假鉴别的页面,消费者扫描假酒瓶身上的二维码后都显示是真酒,然后会自动链接进入陈某为袁某建立的假酒网购平台,消费者如果不警觉很可能会相信这一伎俩并再次陷入陷阱。

难逃法网,雷霆出击一举收网

在摸清了袁某团伙分布在天河、白云、番禺区的7个假酒生产、物流运输、网络销售、假网站制作窝点及运作规律后,5月16日13时许,食药环侦支队组织警力,兵分多路展开收网抓捕行动,抓获涉嫌制售假酒的犯罪嫌疑人8名,老板袁某及主要目标嫌疑人悉数落网,物流运输的假酒,生产窝点、仓库的假酒成品、包材、机器,以及制作假网站的工具等所有涉案物品全部被缴获。现场缴获假冒多种知名品牌洋酒、白酒2000多瓶。经查,该作案团伙长期从事假酒生产,通过购买低价酒灌装成高价酒,同时设立假网站、制作假二维码大肆诓骗消费者,通过用物流运输大量对外销售,销售网络辐射多个省市,经初步统计,累计销售假酒约21万瓶,总涉案金额约4500万元人民币。

目前,8名嫌疑人因涉嫌假冒注册商标罪,被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方提示:警方发现一些不法分子通过低档酒冒充高端酒、以次充好等方式生产销售假酒,该行为涉嫌假冒注册商标罪、生产销售伪劣产品罪、生产销售有毒有害食品罪等多个罪名。公安机关对制售假劣食品行为一直保持高压打击态势,并规劝违法分子切勿以身试法。

警方同时提醒消费者,要通过正规渠道购买酒类产品,要特别警惕扫描商标二维码等行为,尽可能通过官方网站了解辨别真伪信息,购买到疑似假酒时应在第一时间报警,配合警方及时打击处理。

案例三

凉茶治病有特效?其实里面有“毒”料!

广州海珠警方抓获8名生产、销售有毒、有害食品嫌疑人

凉茶!一款深入广州人心的饮品。对于很多在广州生活和工作的人来说,凉茶就像老火汤和美食一样,是不可或缺的必需品。上火了,喝凉茶;喉咙痛,喝凉茶;感冒了,也要喝凉茶!不少街坊信奉“大病找医生,小病喝凉茶”,甚至将之作为夏天解暑饮品,觉得凉茶是用中草药熬制而成,多喝无妨。殊不知,一些不法商家为了牟利,竟罔顾顾客的健康,在凉茶里违法添加非正规渠道购入的西药,让顾客误以为其“特效”凉茶有治病功效。

近日,海珠警方在“飓风2019”和打击整治“城中村”违法犯罪专项行动中,联合海珠区食品药品监督管理局等部门,侦破了一起涉嫌生产销售有毒有害食品案,依法查处生产销售含有违法添加药品的凉茶铺、药店5间;抓获涉嫌生产销售有毒有害食品的店铺经营者封某、陈某、杨某等嫌疑人8名。

群众举报:“特效”凉茶瓶底惊现药物颗粒残留

今年1月,海珠警方接到区食品药品监督管理局移送的群众举报线索:在海珠区西滘大街的“桂X凉茶”凉茶铺购买了1瓶装凉茶饮用后,竟在瓶底发现有白色和黄色颗粒,怀疑凉茶内加入了药品,担心对身体健康造成影响。

海珠警方对此高度重视,迅速联合食品药品监督管理局对“桂X凉茶”凉茶铺开展现场抽样检查。检查结果显示:该凉茶铺出售的凉茶中含有布洛芬、水杨酸等西药,不符合国家食品安全法规定。

但对于上述检测结果,凉茶铺经营者封某非但不承认有违法添加药品的行为,而且还提出了行政复议。

警方地毯式摸查:锁定生产销售“加料”凉茶铺和药店

食品药品安全无小事。为了维护市民群众的切身利益,海珠警方食药环侦大队迅速制定侦查方案,有条不紊地对“桂X凉茶”等上述城中村地区的凉茶店展开全面摸底侦查,收集固定相关证据。

经过连续多日侦查,民警发现了上述地区的一些凉茶店经营者在倒装凉茶过程中的一些特殊举动:当店员将装好的瓶装凉茶递给顾客时,如果顾客向其提出想买见效快、疗效好的“特效”凉茶时,店员就会将这瓶凉茶拿进店铺里间。约1分钟后,店员会再拿出这瓶凉茶,递给顾客,并称“这就是特效凉茶,包你喝了什么病痛都没有。”

经检测机构检验,这些“特效”凉茶中均含有西药成分。摸查行动中,警方先后发现“桂X凉茶”等5间凉茶店和药店均存在向凉茶内违法添加药物的行为。

联合执法:警方联合多部门依法查处违法店铺5间

在充分掌握了上述凉茶铺和药店违法添加药物的证据后,海珠警方迅速联合区食品药品监督管理局及市场监管局等部门,于4月17日展开联合执法,并邀请广东省出入境检验检疫局工作人员一起,对位于南洲辖内的5间凉茶店、药店展开联合执法,现场查获其通过非法渠道购入的药品一批,抓获封某、杨某、黄某等经营者和店主8名。

经审查,封某等嫌疑人交代了其向凉茶内违法添加药品进行销售的事实。

1.为使凉茶变“特效”,违禁药品随意加

嫌疑人陈某交代,其在城中村内经营的药店也同时出售凉茶。在附近居住的外来务工人员出现咽喉、肠胃不适或感冒发烧之类的症状时,为图省事,往往会到其店铺购买凉茶饮用,以缓解身体不适。为了增加收入,陈某在其售卖的止咳茶和感冒茶中分别添加了红霉素和扑尔敏,以使凉茶功效明显,见效快。陈某还将其凉茶命名为“神奇止咳凉茶”“特效感冒茶”。虽然陈某具有职业医师资质,但他对凉茶中添加药品的剂量却十分随意,从不称量,有时甚至混合添加多种药物。由于担心有顾客饮用“加料”凉茶过量而引起不适,陈某在售卖时非常谨慎,往往每次只卖给顾客1瓶凉茶,并让对方有需要再来购买。

2.一锅普通凉茶,全靠加“料”变功效

本案另一嫌疑人杨某供述,其每天在店内熬制凉茶后,会将事先磨成粉状的药品放在隐蔽之处。杨某只有小学文化,完全不懂医术,针对顾客出现的不同病症,他只是将不同的药品添加进凉茶中,便声称其凉茶可以治疗不同病症。其售出的“加料”凉茶每瓶可卖到8元,利润率在40%至50%左右。

目前,封某、陈某等嫌疑人已因涉嫌生产销售有毒有害食品被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

警方提示:《中华人民共和国食品安全法》规定:食品,指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品,但不包括以治疗为目的的物品。根据相关规定,凉茶属于食品,而生产经营的食品中不得添加药品。

药品的使用有着严格限定,不同人群服用药品的剂量也因人而异,若不慎过量使用或误服,会对身体健康造成不良影响。因此,对于饮用凉茶治病需要客观理性看待。生病时,还是应到正规医院就医,并遵照医嘱辅以凉茶等保健食品进行治疗。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网