根据市委常委会和市委主要领导指示要求,为做好防暴雨内涝应急响应,推进内涝治理及排水防涝设施建设,9 月2日下午,市政府在广州市新闻中心召开了防暴雨内涝工作情况新闻发布会。发布会由市水务局、市应急管理局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市规划和自然资源局等部门领导介绍我市内涝防治相关工作情况。邓堪强副局长代表市规划和自然资源局参加了新闻发布会。

会上,邓堪强副局长指出,广州市规划和自然资源局高度重视城市内涝治理工作,贯彻落实习近平生态文明思想,以人民为中心,坚持将城市作为有机生命体,把治理城市内涝作为保障城市安全发展的重要任务,主要从加强规划管控、落实海绵城市理念、保障设施建设用地等方面,在规划源头上提升城市防洪排涝能力,保障城市安全运行。

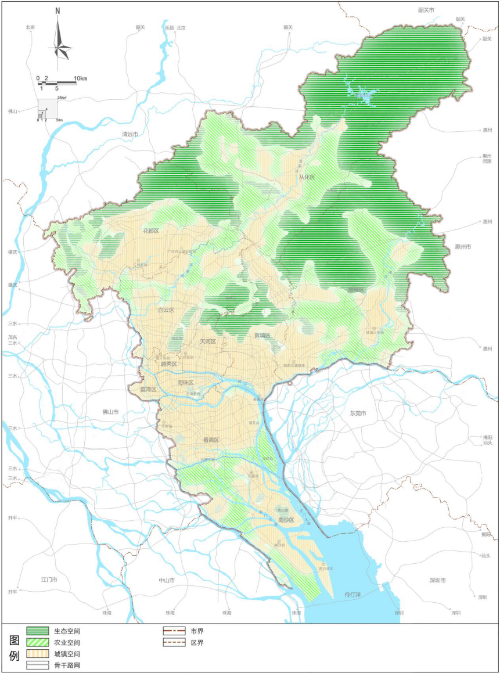

一是加强国土空间规划管控。在城市规划编制和规划管理各阶段严格保护城市河湖水系、湿地等自然生态空间,保留天然雨洪行泄通道、蓄泄洪区,落实防洪排涝专项规划涉及的空间布局和用地需求。《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》(送审稿已上报省政府,待国务院正式批复)科学划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界三条底线,优化保护生态空间格局,规划到2035年,全市水面率达到10.2%。土地出让、规划审批等阶段严格保护水系、湿地等生态资源,加强河湖管理范围建设管控,规划控制新建建筑工程不得进入河湖管理范围,预留足够的生态空间。

流溪河森林公园

二是注重城市防灾减灾规划。为贯彻落实习近平总书记对防灾减灾救灾工作的重要指示精神,会同市住建局、市水务局编制了《广州市城市建设防灾减灾规划(2018—2025年)》,于2019年9月印发实施。该规划提出了包括城市建设防汛(潮)等4个专项的规划内容,建立了城市建设风险点动态电子分布地图,制定了近、远期的灾害治理计划,形成任务书和作战图。其中,在排水防涝工程风险点治理方面,规划到2020年,中心城区达到20年一遇24小时暴雨不成灾,农业区达到10年一遇24小时暴雨不成灾,至2020年,完成排涝工程风险点治理项目216项;至2025年,继续完成73项。

三是落实海绵城市建设规划指标。根据我市关于海绵城市建设工作部署,在规划编制及规划管控阶段严格落实海绵城市理念和建设指标要求。《广州市海绵城市专项规划(2016-2035)》提出到2030年,80%建成区达到年径流总量控制率70%的目标要求。在国土空间总体规划、详细规划以及规划审批等阶段,提出海绵城市建设目标和策略,落实年径流总量控制率指标,保障低影响开发配置以及海绵设施用地,推进海绵型建筑与小区、海绵型道路与广场、海绵型公园和绿地建设,因地制宜建设下沉式绿地、透水铺装、绿色屋顶等低影响开发设施,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,从源头控制雨水径流。

四是加强城市更新基础设施规划控制。《中共广州市委 广州市人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》提出保障民生,补强短板,配齐公建配套设施,协同推进交通、电力、环卫、给排水等重大市政基础设施建设,保障相关项目用地供应。根据其配套指引《广州市城市更新单元详细规划编制指引》,应在单元详细规划方案编制中明确城市公共服务设施与市政基础设施的种类、数量、分布和规模,落实海绵城市的规划建设要求,提出雨水年径流总量控制率。在方案审查中,严格落实完善包括给排水设施在内的市政基础设施,补齐配套设施短板,推动城市品质全面提升。

五是全力保障防洪排涝设施用地。保障防洪排涝设施用地,将排水防涝设施用地纳入年度土地利用计划,统筹落实用地指标。简化在册水利工程用地手续,在原址重建、改建的加固达标工程,无需办理用地手续。新建道路、小区等建设项目在规划审批环节明确防洪排涝设施、调蓄空间等用地边界,按最新防洪排涝标准,同步规划设计排水设施,同步建设和投入使用。

三类空间规划示意图

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网