在中国近现代美术史上,岭南画派以其“折衷中西,融汇古今”的艺术主张独树一帜。从高剑父、高奇峰、陈树人三位创始人的开拓,到关山月、黎雄才等第二代艺术家的发扬光大,岭南画派在中国美术教育体系构建中留下了不可磨灭的印记。而作为新中国美术教育体系培养的第一代艺术大家,陈金章以其九十余载的艺术人生,完美诠释了岭南画派精神在当代的传承与创新。他既是传统师徒相授方式的最后一批受益者,又是新中国学院教育的首批实践者;既深得岭南画派精髓,又不拘泥于门派之见;既坚守中国画笔墨传统,又大胆吸收西方艺术养分。陈金章的艺术实践,为我们提供了一个观察中国画现代转型的绝佳样本。

《木棉花盛开》 纸本设色 陈金章

师承与根基:跨越传统的学院之路

陈金章的艺术启蒙始于岭南画派创始人高剑父,后又师从关山月、黎雄才两位大师。这种得天独厚的师承关系,使他得以直接汲取岭南画派最纯正的艺术养分。在高剑父门下学习的一年零八个月里,陈金章深受其艺术理念的影响。“高剑父先生亲口对我说:‘你一定要临宋画,中国传统山水画最高峰是宋画。’”这番教诲成为陈金章艺术道路上的重要指引。高剑父对宋画的推崇,实际上是对中国传统绘画精髓的肯定,这种对传统的重视贯穿了陈金章的整个艺术生涯。

值得注意的是,陈金章的艺术学习经历又远不止于传统的师徒相授。作为新中国美术教育体系培养的第一代艺术家,他接受了系统的学院训练,甚至在中南美专绘画系学习了五年油画。他当时的毕业作品就是用油画表现矿工在晨光中上班的场景,这种西画训练为他日后山水画创作中的造型能力和空间处理打下了坚实基础。这种跨越传统与现代、中国与西方的多元教育背景,塑造了陈金章开放包容的艺术视野。

在黎雄才的严格要求下,陈金章参与了《黎雄才山水画谱》的编辑工作,从600多张写生示范作品中精选300多张编辑成书。这一过程不仅深化了他对岭南画派艺术语言的理解,更培养了他对传统笔墨的敬畏之心。黎雄才对艺术的严谨态度深深影响了陈金章,他曾回忆道:“黎雄才老师几乎把我当儿子看待,同时,在艺术上对我要求极其严格。他会清清楚楚地指出我的画优点、缺点所在,从不含糊。”这种严格的师承教育,铸就了陈金章精益求精的艺术品格。

岭南画派的教学从不要求学生简单模仿老师风格。正如黎雄才所说:“我不是教你什么流派,而是教你认识这条路应该怎么走。”这种开放的教学理念,为陈金章日后形成个人风格埋下了伏笔。陈金章后来在教学中继承了这一传统,他常对学生说:“太像老师的学生不是一个聪明的学生,我的画在面貌上也不像关老、黎老,是靠自己长期摸索出来的。”这种鼓励创新的教学思想,体现了岭南画派教育的精髓。

写生与创作:从自然到艺术的升华之路

“不会写生就不会创作”是陈金章始终坚持的艺术信条。在他看来,写生不仅是收集素材的手段,更是艺术家与自然对话的过程,是触发创作灵感的源泉。陈金章的写生方式极具个人特色——他从不携带相机,仅凭一支毛笔和一个墨盒,直接面对自然进行创作。这种看似“笨拙”的方式,实则是将写生与创作合二为一的高明选择。通过毛笔直接写生,他能够最直接地捕捉对象的形神,同时锤炼笔墨表现力。“而要一支毛笔听话,不是一两日之功,得几十年探索才行。”陈金章如是说。

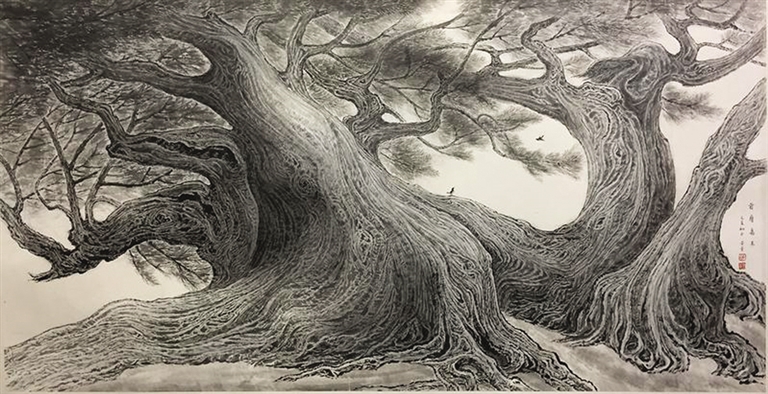

陈金章的写生足迹遍布大江南北。九十高龄的他仍坚持外出写生,2016年游阳朔,2017年上三清山,2019年还前往茂名高州荔枝贡园写生千年古荔。谈及这段经历时,他难掩兴奋:“高州种植荔枝历史悠久,那里千年荔园的荔枝树经农科院鉴定为1400年前唐代的荔枝树,我很激动,画了很多写生。”这种对自然和历史的敬畏与热爱,正是他艺术生命长青的源泉。

根据写生稿创作的《贡唐嘉木》,是陈金章晚年的重要作品。谈及这幅作品时,他难掩自豪:“九十高龄能画成这样,我自己都不相信。”这幅作品的成功,正源于他对写生与创作关系的深刻理解。在创作过程中,他并非简单复制写生稿,而是“把生活中最美的东西整合起来增加美感”。如《贡唐嘉木》中前面露地的横根,就是从另一棵树的写生中借鉴而来。这种源于生活又高于生活的艺术处理,体现了陈金章“外师造化,中得心源”的创作理念。

陈金章对写生的执着,还体现在他对素描功底的重视上。在当今美术界反思素描对中国画影响的背景下,他依然坚持素描对中国画的积极意义。他认为,中国画需要吸收外来绘画的营养才能发展,“光是学黄宾虹或古人的画是行不通的”。这种开放态度,使他的山水画在传统笔墨基础上,增加了体积感和空间感的表现力。他特别指出:“我在美国大都会博物馆看到伦勃朗的油画,精妙的造型与整体的韵律,还有微妙的光影变化令我激动不已,对我启发很大——画面一定要整体。相对于传统中国画,油画比较整体。回过头看,李可染的画黑漆漆的,其实是吸收了伦勃朗的逆光技法,通过笔墨表达光线。”这种跨文化的艺术借鉴,展现了陈金章开阔的艺术视野。

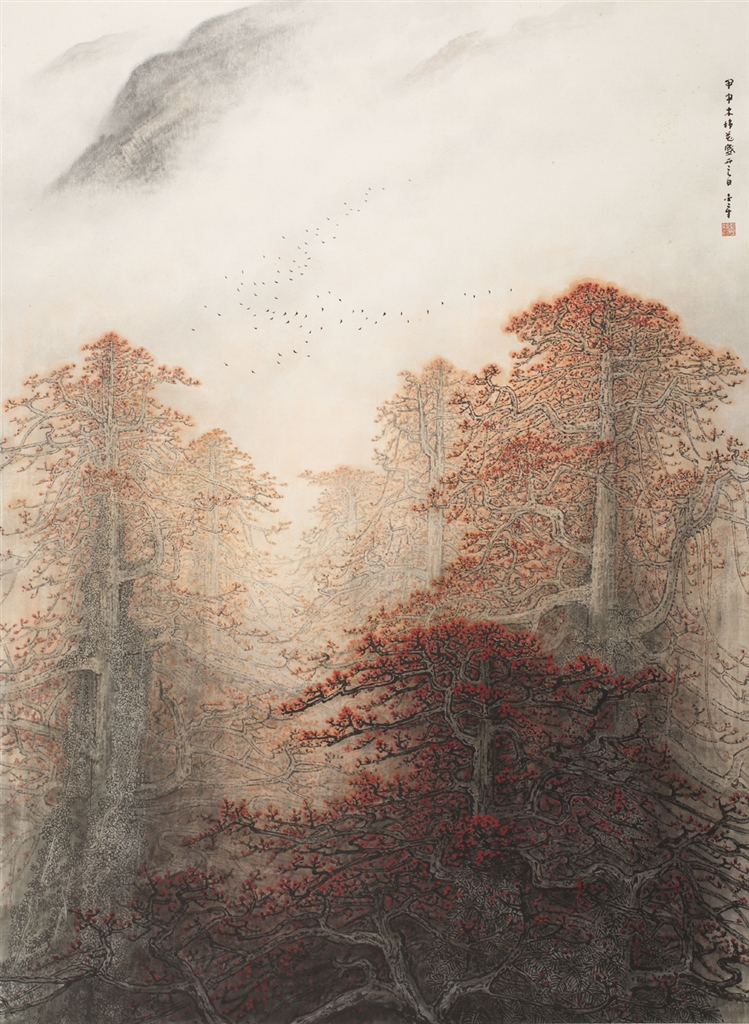

《云山初晓》 纸本设色 2020年 陈金章

笔墨与境界:实与虚的艺术辩证法

陈金章的山水画艺术成就,集中体现在他对“实”与“虚”的辩证处理上。在“实”的方面,他继承了岭南画派精微写实的传统,同时又融入了个人的创新探索。他笔下的千岩万壑形态各异,源于长期写生积累;山体肌理多用细笔点擦皴染,整体局部反复着力,既见重峦叠嶂之势,又有妙笔生花之趣。这种精细入微的表现方式,既得益于他深厚的素描功底,又离不开对传统皴法的灵活运用。陈金章特别强调披麻皴和斧劈皴的基础作用:“会画披麻皴,处理树木、山坡才能有办法;不会画斧劈皴,就不会画石头。石头要感觉能敲得响,用笔不能太快,用笔要重,转角不方不圆之间,石头才会好看。”

在构图上,陈金章也有独到见解:“竖构图常常是披麻皴加上斧劈皴混合,以表现深邃与挺拔;横构图则斧劈皴比较多。”这种根据画面需要灵活运用不同技法的能力,展现了他对传统笔墨的理解和运用。他的作品《龙腾虎跃》就是通过写生解放军在海堤上练兵的场景,表达那个特定时期人与自然的新型空间关系;而《海洋森林》则是受粤西及广西红树林启发,表现当代人与自然和谐共生的主题。这些作品既有扎实的写生基础,又有深刻的人文思考,体现了陈金章艺术中“实”的维度。

在“虚”的方面,陈金章对云水的处理堪称一绝。与画山时的繁复用笔形成鲜明对比,他画的云海几乎不见具体勾勒,仅以极轻薄的墨色渲染,却能在山体衬托下显现出缠绵流动的质感。广东省文联主席、广州美术学院前院长李劲堃曾评价陈金章“淡墨运用的极致程度:薄如蝉翼的透明、似有似无的深度”,认为这是“中国画重要的创新,是岭南画派的一种新样式”。这种以少胜多、虚实相生的艺术语言,体现了陈金章对传统水墨精神的深刻领悟和创造性转化。

陈金章对“虚”的处理不仅体现在技术上,更体现在艺术观念上。他强调:“画画,心要静。”这种创作状态的要求,实际上是对中国传统艺术精神中“虚静”境界的追求。在他看来,艺术家不能完全依赖对象,而是需要“吸收对象”。这种对艺术本质的理解,使他的作品在具象表现之外,还具有耐人寻味的意境和神韵。

《山楂红了》 纸本设色 2025年 陈金章

《贡唐嘉木》 纸本设色 2019年 陈金章

传承与开拓:岭南画派精神的新高度

作为美术教育家,陈金章对岭南画派精神的传承不仅体现在个人创作中,更融入了他数十年的教学生涯。他坚持关山月、黎雄才制定的“三分临摹,七分写生”的教学原则,同时又鼓励学生开阔眼界,不要拘泥于某家某派。

陈金章的教学理念深受李劲堃的推崇:“在我的教学生涯中打下一个非常重要的烙印——我认为这也是岭南画派的一个关键传承:关山月、黎雄才先生的绘画是经过半个多世纪的考验,证明在中国绘画史上是有所建树的。但两位先生也从来没有建议过我们学他们的东西。”这种不囿于门派之见、鼓励创新的教学思想,正是岭南画派教育理念的精髓所在。

陈金章的艺术探索,将岭南画派推向了新的高度。他既保持了岭南画派重视生活、关注时代的传统,又在艺术语言上实现了突破。他融合南北画风,在岭南秀润中注入北派浑厚;他借鉴西画技法,在传统笔墨中融入光影表现。这种开放包容的创新精神,正是岭南画派“折衷中西,融汇古今”主张在当代的生动体现。

作为文化传播中的独特现象,陈金章的艺术人生具有特殊的研究价值。李劲堃指出:“他处于传统师傅带徒弟教育方式里的最后一批,又是新中国美术教育体系建立以来最前沿的那批人。所以,他的个人案例既承接了中国美术千百年来积累下来的传授方式;同时,在20世纪东西方文化交融相互碰撞最为激烈的一个时期,他接受了中国萌发起来的现代美术教育,是其中关键的人、关键的一代。”这种承前启后的历史地位,使陈金章成为研究新中国美术教育体系发展的重要个案。

历久弥新:艺术生命的常青之道

陈金章九十六岁高龄仍保持旺盛创作力的秘诀,不仅源于他在艺术上的执着追求,也得益于他规律的生活习惯和健康的身心状态。他曾自豪地说:“眼睛要好、双手要稳、头脑要清晰——有这样的条件,才有可能画得出精妙的作品。我原来近视五百度,前两年做了白内障手术后反而好了,我每天六点半到学校操场,拉单杠,锻炼双手,然后去饭堂吃早餐。所以九十多岁还能画成这样,我自己都不相信,放眼全国也很少见。”这种对生命的珍视和对艺术的虔诚,令人肃然起敬。

在创作态度上,陈金章始终保持着严谨认真的作风。他强调:“创作先打底稿,因为创作前必须经营好位置。一旦位置经营不当,作品就很容易画坏。我的办法是用木炭条轻轻地画好底稿。面对作品必须要认真,我走的是现实主义道路,更加要认真!”这种一丝不苟的创作态度,正是他作品质量的保证。

陈金章对艺术的纯粹追求,还体现在他对作品的态度上。他坦言:“那些好的作品,都在我手上,谁让我卖给他,我都不卖。这批作品,我打算捐出去。”这种不为市场所动、专心艺术本体的态度,在当今艺术界尤为难得。近年来,他不断将自己的作品捐赠给广州美术学院、广州市文化馆等单位和机构,体现了一位艺术教育家培养后学的责任感和使命感。

在传统与现代、继承与创新的十字路口,陈金章以其深厚的功力和开阔的胸怀,走出了一条独具特色的艺术道路。正如他所言:“我按照我的需要去画画,这个时候是不考虑什么派的,只考虑画一张好画。”这种超越流派之见、直指艺术本真的态度,或许正是陈金章给我们最宝贵的启示。

山河壮美入画来,笔墨深情写春秋。陈金章的艺术人生,如同一幅气势恢宏的山水长卷,既有精微处的匠心独运,又有整体上的雄浑大气。他以九十六岁高龄仍创作不辍的精神,诠释了一个艺术家对艺术的虔诚与执着;他以融汇古今、贯通中西的实践,展现了岭南画派在新时代的生命力。在文化自信日益增强的今天,陈金章的艺术探索为我们提供了传统绘画现代转型的成功范例,也为岭南艺术的未来发展指明了方向。这位画坛耆宿用一生的艺术实践告诉我们:真正的艺术创新,从来都是建立在深厚传统根基之上的;而传统的生命力,正体现在一代代艺术家的创造性转化中。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网