潘柏林、封伟民陶塑艺术展同期展出 见证岭南文化守正创新

近期,“妙手神韵——潘柏林陶塑作品巡回展”和“风起石湾——石湾陶塑传承创新个案研究展”在广州展出,立体呈现了岭南传统艺术石湾陶塑的传承脉络与创新活力。岭南文化采中原之精粹、纳四海之新风,不断创新发展,其创新背后离不开对传统的尊重与传承。正是守正与创新的辩证统一,缔造了厚重辉煌的岭南文化景观。而“妙手神韵”与“风起石湾”正是岭南文化守正创新的美妙见证。

《望子成龙》 潘柏林 作品

千载窑火淬泥魂

4月19日,“风起石湾——石湾陶塑传承创新个案研究展”在广州市文化馆翰墨园开展。4月29日,“妙手神韵——潘柏林陶塑作品巡回展”在广州人民艺术中心盛大开幕。

两个展览聚焦国家级非遗代表性项目石湾陶塑的传承与创新,以两位陶瓷艺术大师的创作实践为样本,通过大量作品、手稿及互动活动,立体呈现非遗技艺的传承脉络与创新活力,吸引了众多市民游客,让许多人折服于石湾陶塑艺术的魅力,更加让人们对岭南文化的传承创新展开了热烈讨论。

石湾陶可追溯到四五千年前

石湾陶历史悠久,但在明清之前,史志典籍鲜有记载。而一次次现代考古,扒开了石湾陶瓷艺术的层层厚土。1977年,佛山市郊河岩村发现了一处贝丘遗址,出土近4万陶片,经鉴定,这些陶残片烧制于新石器时代晚期。记者在广东石湾陶瓷博物馆看到了这些陶片,几何印纹式样丰富,有曲折、方格、圆圈、复线交叉方格以及各种云雷纹,种类超30种。原来,早在四五千年前,岭南先民就在石湾点燃了烧陶窑火。

汉代以后,石湾陶瓷有了长足发展。到了唐宋时期,珠三角的手工业、商业和文化逐渐繁荣,石湾的制陶手工业逐渐形成一定的规模。学者邹华介绍,也是在这个时候,陶瓷在石湾才成为一个行业。唐代中后期至宋代,陶瓷技艺南移,石湾陶迎来转折点。特别是宋代,中国陶瓷业盛极一时,窑场遍布全国,陶瓷品种繁多,造型款式不断创新。此时的石湾,陶器种类远超唐代,除传统品类外,还新添重叠式矮身陶罐、彩绘花瓶、陶琴等,质量上乘,造型及装饰手法融入艺术美感,石湾艺术陶瓷的滥觞也由此开启。

石湾艺术陶瓷,又称石湾陶塑,民间俗称石湾公仔。它是在日用陶瓷高度发达、商业流通繁荣活跃的基础上产生的,其艺术创作植根于民间。明清时期,石湾陶业出现兴隆繁盛的景象,石湾陶畅销海内外,陶塑艺术也百花竞放。

这一时期,石湾陶塑种类繁多,逐步分支为人物、动物陶塑、器皿造型、园林陶艺及微塑等品类。历经千百年的传承和锤炼,石湾陶塑在兼收并蓄、善仿善创中,作品都充满质朴、率真的审美情趣,成为独具岭南特色的手工艺品,深受海内外人士的喜爱和赞赏。其中,又以瓦脊、摆件和山公最具特色。

瓦脊开岭南屋脊独特风景

公仔风靡成石湾陶艺代表

郭沫若曾赋诗赞美瓦脊建筑艺术:“天工人可代,人工天不如。果然造世界,胜读十年书。”瓦脊又称“花脊”,是装饰在屋脊上各种人物、鸟兽、虫鱼、花卉、亭台楼阁的陶塑艺术,是岭南独创的传统建筑装饰。唐宋时,已有人将石湾陶用于屋顶装饰,直到明清时期,瓦脊开始普及。让瓦脊声名鹊起的是清代的文如璧。文如璧经营园林建筑及日用陶器,作为粤剧迷的他将粤剧人物引入建筑瓦脊,按故事情节分为三四人一组的群塑,组组相连,可以长达10米至20米不等,如连环画一般,在岭南屋脊塑造了一片梨园春色。

瓦脊追求形,而山公、摆件公仔则重神韵。在学者邹华看来,微塑山公堪称石湾陶塑“传神”的代表。山公最初只是配在假山上用作装饰,有人物、动物、亭台楼阁等,最小的只有几毫米。19世纪末,一位石湾艺人将0.3毫米的山公老翁藏于指甲缝,引得外国人争相用放大镜观赏。这个曾被视作“盆景配角”的陶塑艺术渐渐被誉为“指尖上的绝活”。

当时,石湾陶业成行成市,有二十多个行会,瓦脊陶塑均由花盆行生产。而在瓦脊陶塑的基础上兴盛的公仔摆件更是形神兼备,明清时期逐渐成为石湾陶塑艺术的代表,甚至有专门的“公仔行”。“公仔”在广州话里就有“小件玩偶”的意思,其作品以案头摆件的人物、动物、鸟兽等小件陶塑为主。有一种说法,从事瓦脊制作的工匠们,闲暇时,随手捏一个小猫、小狗或小人物把玩。没承想,这种信手拈来的“新物种”,却成为后来盛极一时的公仔,以至于成为石湾陶塑的代名词。石湾陶塑案头摆件,明代已经出现,题材大多是仙佛人物,为人们日常供奉之用,只是到清代中后期,摆件才题材多样、从业者众,开始走向全盛并风靡一时,花盆行、熟悉人物瓦脊和大型人物陶塑的工匠,纷纷加入公仔行,石湾著名陶塑艺人陈渭岩、黄古珍、陈祖均出身于花盆行。

正是在这种对艺术形神兼备的不懈追求中,清末民初,石湾涌现出黄炳、潘玉书等一批富有革新精神的艺术大师。其中,潘玉书把石湾公仔神韵特色推向高峰。1889年,潘玉书出生于广州府南海县的一个蜡雕工匠家庭,12岁便学得一手制作绸衣公仔的手艺,后来又糅合中国传统绘画的写意,及西方绘画和岭南画派的写实,造型无拘,恣肆奔放,看似即兴之作,细品却是人生百态。

石湾陶塑因市场而创作,并随着商贸走向海外。1905年,美国医生施钦仁在中国香港遇上一尊石湾陶塑,惊叹其“比希腊雕塑更富人性”,从此钟爱。其女施丽姬为此著《石湾陶器研究》,成为世界上第一本以英文写成的石湾陶器论著。

从早期根植于民间到芳名远扬海内外,石湾陶塑艺术,以开放包容的胸怀与创新进取的姿态,在千年岁月里一直保持着勃勃生机。

卓有新变方为雄

石湾陶艺,代有名手。黄炳、黄古珍、陈渭岩、陈祖、潘玉书、刘佐朝、霍津、刘传等一代代大师光芒璀璨。而今,潘柏林、封伟民等充满创新精神的陶艺家活跃在舞台上,将石湾陶艺带入新的天地。

5月16日于广州人民艺术中心举行的2025“大家说”岭南工艺美术传承与发展专场活动上,多位专家、藏家指出,潘、封两位艺术家的创作证明,古老的传统工艺完全可以与时代共进,新的时代创新,完全可以呼唤起古老技艺新的生命律动。

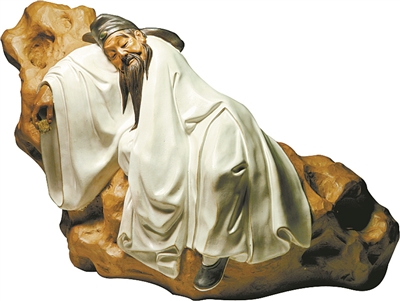

《太白醉酒》 潘柏林 作品

潘柏林:

法无定法,宜古宜今,但“灵魂”不能丢

一位收藏了潘柏林作品的作家曾说:“潘柏林的手懂得思考。”这位被人称为“鬼才”的老广东,生长在石湾。“我不是陶艺世家,可以算是自学成才。”潘柏林说。

潘柏林最初接触石湾公仔是从幼时捏泥人开始。父亲看到他捏的泥人颇为欣喜,不时还带这些泥公仔去找人烧制。潘柏林告诉记者,当时家附近有一座哪吒庙,父亲鼓励他做“哪吒闹海”,潘柏林试做出来后,人物形象生动传神,引来众人称赞。这件“大作”被人相中,花400元买走。“这在当时是天价”,潘柏林说,自己一下子从中看到了石湾陶艺的价值。

没有正规的师承对潘柏林来说是挑战,却也给了他大胆施为的空间。他从临摹开始锻炼技法,经常跑到商场里仔细观摩能见到的大师作品,如刘传、刘泽棉、廖洪标等大师的作品,甚至美陶厂售卖的库存样品,他也会一边看、一边练、一边想,“练习,是学习老师的造型、结构的法则,而非照搬或盲目模仿,重要的是融入自己的感受,做出自己的特点。只要用心观察,哪里都可以学到东西。”他说。

1980年,潘柏林调入湾江艺术陶瓷厂,成为一名“职业”陶艺人。在这里,他得到了刘传、曾良两位老艺术家的悉心指导,加上不懈努力,逐渐成长为厂里的创作室主任。在大家的共同努力下,陶瓷厂年销售额达到数百万元,而他的作品占了相当大的比例。1992年,他又到南海市创办了“南江陶瓷工艺厂”,2008年成立广东柏林陶塑艺术研究院并任院长,2003年获“首届中国陶瓷艺术大师”称号,2007年获“中国工艺美术大师”称号。

潘柏林在《术论诀》中写道:“神传精道,灵犀一通,无形无神,有形有容,以神唯一,神形兼融。”正是通过深深扎根于石湾陶艺传统根基之上的全面探索与创新,赋予了古老的石湾陶艺以鲜明的当代性。他的创作,被人称为“一雕一乾坤,一塑一世界”。

《独角龙》 潘柏林 作品

《观沧海》 潘柏林 作品

拓展民俗题材

首创“披布纹”技法

“当时石湾没有人做这种民俗题材,我就觉得为什么不可以呢?”在潘柏林看来,自己的民俗题材创作为石湾陶艺开辟了新的空间,“有一天我看到一个舞蹈,一个男人用扁担挑着东西,在舞台上走走跳跳,我觉得很美,就根据这种感觉做了《回娘家》,出来以后,大家都说做得好,还拿了好多奖。”他说,《回娘家》特别有情趣,“当时曾良老师质疑,那个时候哪有Kiss呢?但我坚持一点,艺术源于生活而高于生活。”

《回娘家》 潘柏林 作品

2004年,潘柏林的作品《绿色的怀念》获“中国(石湾)陶瓷艺术文化节传统陶艺创新大赛”金奖。这件作品表现的情境是在苍茫戈壁,一节被摧残风化的枯树干上,幼猴惶恐地依偎在母亲的怀里,母子远视的目光中流露出无助和迷茫。作品中将陶塑与天然枯木结合起来的“异质同构”手法为众多陶艺师所借鉴,而其来源却颇为“无心插柳”。“那年刚好是猴年,我去一个花鸟市场,看到一个木头很漂亮,问他多少钱,说50块,当时我就想,上面站两个猴子都可以,所以就买回来做了猴子上去”,潘柏林说,这灵感的来源得益于艺术家那种“丰富的空间思维和想象力”。

潘柏林还首创“披布纹”技法,在《袖里乾坤》中,巧妙融合了布料的轻柔与陶泥的厚重,通过细腻的布纹肌理,将人物的垂袖塑造成如瀑布倾泻般的质感;在《喜怒哀乐》系列中,运用捏塑手纹肌理传递人物复杂情绪,赋予陶塑鲜活的生命力;《佛系列》则结合“真布泥”技法与夸张变形,使衣饰既有布料的自然褶皱,又不失陶泥的古朴韵味。

潘柏林说,神韵是石湾公仔的灵魂,法无定法,宜古宜今,什么都可以变,就是灵魂不能丢。为此,他钻研石湾陶艺发展史,做田野考察;研究前辈名家,访问国内外同道;绘画、写字、摄影,体味、吸收艺术营养。此外,潘柏林也曾在广州美术学院和中央工艺美术学院深造,并曾远赴海外交流。“淬火”之后的潘柏林进一步实现了艺术创作的飞跃。

“卓有新变方为雄”,中国非物质文化遗产保护中心主任王文章指出,中国民间艺术从来不缺乏技术层面的“艺”,但只有技与道的结合、技与魂的融汇,才有了大师与工匠的比照,才有了重复制作与独具一格的区别。潘柏林以创作题材的全面开拓,从深厚传统中生发具有鲜明时代特色的独创风格,作品中民间意趣与神韵同当代审美趋向的融合,使自己的作品成为石湾陶艺当代创作高峰的一个标志。

“泥土是有生命力的,我们做陶塑,实际就是把泥土的‘灵魂’给发掘出来。”潘柏林说,“我认为创新应该立足于传统。它是开放的、包容的、充满着文化自信的,是在不断对优秀元素的吸收过程中,对我们民族优秀传统文化的发展。”

封伟民:

带着对传统文化的敬仰去挥洒、去创新

在潘柏林看来,石湾陶塑的未来发展,需要不断有新鲜力量的加入。为此,他广收学生,先后带徒70余人,多位弟子已成为石湾陶艺界一支迅速崛起的生力军。封伟民就是其中一位。

中国艺术研究院工艺美术研究所所长,研究员、博士生导师邱春林指出,近年来,石湾当代陶艺在外来与本土各类美术思潮、美术风格的激荡下变得多姿多彩,封伟民即为年轻一辈的翘楚。

谈起与石湾陶艺的渊源,封伟民说,自己是半路出家。封伟民是土生土长的佛山石湾人,出生于1964年。孩提时,他就对美术产生了浓厚兴趣。从学校毕业后,封伟民进入石湾湾江艺术陶瓷厂工作,一开始做彩绘和瓷板画,“1986年,厂里成立了陶艺创作室,潘柏林大师是主任,他带我走上了陶艺创作之路。”封伟民感慨,“那时候,感觉就好像所有的窗口都向我打开了,发现原来有很多艺术类型可以融入陶艺。”

之后近40年间,封伟民不断沉淀提升自己,向更高层次探索和攀登。1992年到广州美院进修,1996年创立个人工作室。他几乎每天都要坚持创作。“一天不捏一下泥巴,都会觉得不舒服。”

博采众长融入多元艺术

勇于跨界带出新潮流

封伟民的作品,大多以人物为题材,他的作品神形兼备、刻画入微,造型方面还融入了西方雕塑的手法,风格鲜明,自成一家。刚入行时,他创作过一系列生活化写实题材,比如《脚底按摩》《卖汤圆》等,颇受欢迎。后来,他先后专注过仙佛、武将的创作。

“风起石湾”展览中就有一个令人耳目一新的篇章——“金戈铁马——武士篇”。武士形象在传统石湾陶塑中并不多见,它真正作为一个成熟的题材系列引起人们关注,是从封伟民开始的。这些作品拓展了石湾陶艺的表现领域,在石湾陶塑界引发一股武士创作的潮流。“过去我们管石湾陶塑叫‘公仔’,就是说它体量小,可以拿在手中把玩。但现在随着城市空间尺度的变化,石湾陶塑的应用场景也应该改变,它完全可以作为家居装饰中的一个‘焦点’,和我们的生活连接起来”,封伟民说,“在创作手法上,也需要大胆创新。比如这组《五虎将》,我就用粗陶来做,粗陶原本是用来做花盆、水缸等的,但结合武将人物的身份,那种刚健、雄浑的气势反而表现得特别到位。”由此,“粗泥无釉”的潮流也一时风行起来。

封伟民的很多作品参考并融入了国画、漫画、剪纸等艺术元素,博采众长推陈出新。他曾说,自己不喜欢在一个题材上重复太久,一直期待下一个作品比上一个更好。近些年,他的创作题材主要有两类,典雅的仕女、夸张浪漫的神话人物及古代高士。其仕女题材作品《守望》入选“第十二届全国美术作品展”。而在《逍遥游》中,大鹏与背上的庄子都充满着现代感,夸张浪漫、唯美新潮。他还将石湾陶塑中传统的瓦脊公仔变化为“二维”的意象,创作出颇具抽象感的“平面式”陶塑。他还大胆地让陶塑跨界到电竞IP领域,创作出的《霸王崛起》开创了业界新风。

封伟民在水墨人物画方面有相当高的造诣,这是支撑他陶艺的基础之一。在封伟民手里,将人物形体拉长,辅以泥片翻转、折叠、皱褶的服饰,加上刻画不问俗事、内省的人物眉目,他所塑造的这些艺术形象对于观众来说具有强烈的视觉冲击和心理感受。封伟民的陶艺作品基本采用夸张、变形、综合装饰等艺术语言。他善于把握大的形式对比关系,比如高与矮、长与短、直与曲、实与虚的对比,人物动态明确肯定,或是垂直、或是向左向右扭转,尤其擅长在纵向和横向上找视觉力量的动态平衡,给人以强烈的艺术冲击力。

“石湾陶塑有着无限的可能”,封伟民说,“它就像一张巨大的画纸,我们在上面去创新、去挥洒,带着对中国传统文化的敬仰,用自己的角度、今天的语言、创新的想法,让它以一种新的面貌出现。”

非遗求新有招数

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”潘柏林、封伟民在石湾陶塑艺术领域的传承与创新个案,表现出勇于突破传统、敢于挑战自我的精神。

而在另一个层面, 岭南传统文化能否在当代枝繁叶茂,也取决于一个更为广阔的群体——年轻的传承人、传统技艺的从业者。他们将传统技艺与当代科技、设计、动漫、影视等各种元素融合,让岭南传统文化焕发新生。

把传统“吃透” 才能有创新

今年“五一”假期,年轻的广彩艺人周承杰忙得团团转。在广州塔,有“湾区瑰宝·广彩华章——粤港澳传统与当代广彩艺术展”;在白鹅潭大湾区艺术中心,有“创建助力‘百千万’‘文明乡风润南粤’系列活动——乡村非遗集市”……

周承杰是广东省工艺美术大师、广东省陶瓷艺术大师、国家级非遗广彩瓷烧制技艺市级传承人。自6岁起,他就展现出绘画天赋,并通过练习书画,打下了扎实的基本功。初中毕业后,周承杰进入广州轻工高级技工学校,专攻广彩方向。2001年,周承杰师从广彩传承人翟惠玲系统学习广彩技艺,重点研究花鸟绘制技法。他潜心钻研古籍与古董,复原失传技法,在2010年改良“一次定色、二次洗染法”,突破了传统工艺作品色彩单调、洗染效果失真的技术瓶颈,使广彩作品兼具古典韵味与视觉张力。

近年来,周承杰还运用新材料、新技艺、新手法,创作出冰箱贴、手机壳、明信片等一系列更潮流、更有活力的“广彩文创”,以年轻化表达推动广彩非遗焕发新的生机。

2009年,周承杰与老师翟惠玲共同创办“逸彩彩瓷设计工作室”,一方面,他坚持带徒授艺,为广彩行业注入新生力量。另一方面,他通过建设校外实践基地,开展“非遗进校园”、广彩体验、课程培训和讲座等,扩大广彩的受众面。同时,他积极促进工作室与高校教学互动,共同开展广彩技艺的课题研究与技术研发,推动传统工艺与现代教育融合,拓宽非遗学术化传承路径。

虽然近来通过广彩文创频频“出圈”,但在周承杰看来,这些让许多年轻人兴奋不已的新产品远不能代表广彩的全貌。“我们现在的创作路径和产品线大体可以分为高端、中档、大众三个层次。”他说,“高端的主要是纯手工的广彩精品,瞄准收藏家、收藏机构;中档的就是类似于‘广彩礼盒’,强调便携、格调和实用性;面向大众的产品线,就包括了广彩文创等,注重的是‘萌感’、趣味性、年轻化等。”

周承杰说,广彩作为一门有着300多年历史的广州代表性传统艺术,历史上一直是在“市场”中摔打的弄潮儿,今天也依然要直面市场的挑战。而创新则是增强竞争力的要诀。“创新需要把传统吃透,才能有新的拓展和发挥。”他说,“很多时候大家问什么是‘广彩的味道’,其实它就是从传统中来,同时又有每个时代不同的特色,不停向前走的一种表达、一种感觉。”

瞄准新需求 对传统文化“再认识”

广州美术学院和广州市非物质文化遗产保护中心共同合力推进的“广州市岭南武术文化视觉研究与设计创作”课题项目即将在今年完成。项目负责人、广州美术学院副教授沈婷说,项目想要解答的问题,就是传统武术在今天文化、体育活动如此多元的情况下,如何找到新的发展之路。

此前,广州市文化馆在“广州图书馆非遗主题分馆”举办了“武动岭南——广州岭南武术视觉研究阶段性成果展”。展览推出的“阿咏”“阿春”引人注目,拍摄的大量视频影像资料更是弥足珍贵。它们让大家看到非遗“讲故事”的另一种可能。为此,团队通过品牌设计、与游戏等领域跨界结合、互动体验设计、文创设计等多种形式,将传统武术转化为可亲近、可参与的“身边事”。“武术文化闯关游戏”“拳法体感交互设计”等创意满满、瞄准年轻人“high点”的创新玩法,也在青年学子与武者们的不断交流中逐渐完善起来。“我们每隔两年会做一次成果展,希望通过持续性的跟踪式研究,不断调整设计创作的重心方向,适应传承人和大众市场的需求变化。”她说。

“在今天,传统武术面临着更多竞争对手的挑战。”沈婷说,“很多传承人有迫切的需求,用今天的人特别是青少年喜欢、熟悉的方式去讲故事。”传统武术有着千百年的历史,但即使是李小龙、成龙、甄子丹这些明星,对今天的小朋友来说也比较遥远。那么,什么才是他们觉得有亲和力的,或者说觉得“酷”“帅”的武术明星形象?另一方面,传统武馆常常给人以比较神秘且老派的印象,如何才能把现代人觉得舒适的空间感觉融入武馆的设计当中?

“我们团队提出了很有当代感的武馆设计方案,把武术练习空间和现代茶道、书法、阅读、修心等生活空间融合起来,将新型武馆与社交需求结合。一些武馆的传承人看了都说‘哎呀真好,如果条件合适可以马上就按这个来改造’。”

在政府、保护中心、博物馆、高校及传承人、设计师等多方资源的推动下,众多广州传统非遗代表性项目,也经历着类似传统武术这样的重新解读和传播。

如广州市非遗保护中心联合十三行博物馆、广东省博物馆、广州美术学院等系统梳理广绣传统图案并进行转化创作,形成了8种共52款转化设计落地产品;“广作新生”项目对传统广作家具代表性作品进行3D扫描与数字化转换并分析研究,形成广作家具数字资源库的基本范式。

此外,在“岭南雕刻体验季”系列活动中,观众可以看到“创新传承·替代材料”展区;正佳广场“大唐千灯会”将文商旅综合体变为古风打卡地,火爆“出圈”……对于传统文化的新表达,方兴未艾。

此外,近年广州网络企业、游戏企业、科技企业、通信企业与传统文化相互赋能,在网游、短视频、VR、AR等诸多科技前沿应用领域总能看到“国风”“国潮”的身影。比如,三七互娱在《斗罗大陆:魂师对决》中融入“洪拳”元素,邀请洪拳非遗代表性传承人亲自演绎洪拳打法;岭美文化利用现代技术开发出电子画框、数字动图等产品,令广彩等非遗品种有了高精度、动态展示的新途径。

插上科技的翅膀,岭南文化的创新之路让人更加期待。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网