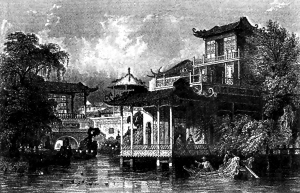

海山仙馆图景

“哥德堡号”访穗,当年富甲一方的十三行商人建造的大规模私家庭园,引起不少学者的共同关注。清华大学教授曾昭奋向记者反映,最近出版的《广州泛十三行商埠文化遗址开发研究》中对已故岭南建筑设计大师莫伯治院士所著的《广州行商庭园(18世纪中期至19世纪中期)》一文几乎全部照搬照抄。

莫伯治首创“行商庭园”概念

曾教授日前看到了广东某高校出版社新近出版的《广州泛十三行商埠文化遗址开发研究》一书,发现编著者在该书第三章第一节“广州行商园林概况”开头指出:“莫老生前发表在《艺术史研究》上的‘广州行商庭园’一文,……值得我们认真学习研究。”接着,就在没有说明引用或援引莫老研究成果的情况下,把莫老的这一论著约7000多文字以及地图、插图、表格、附注全部引用,仅在书中作了个别改动。

“行商庭园是莫老首先提出的一个学术概念”,莫伯治的好友曾昭奋教授告诉记者,上世纪50年代莫老就开始在海珠和荔湾一带踏勘寻觅研究行商庭院的遗迹。一直到上世纪80年代,还设法从欧美各国的出版物和香港的有关机构获得相关资料。“历经半个世纪的积累,莫老终成《广州行商庭园(18世纪中期至19世纪中期)》一文,是有关行商庭园的开山之作,岭南庭园研究的重要成果。”他认为,该书在引用莫老著作时,既未事先获得莫老或其后人的同意,又没有在书中作必要的交代,是一种学术剽窃行为。莫伯治的儿子莫京得知此事后,表示非常遗憾。

当事人已向莫老家人道歉

记者随即找到了该书编著者、广州大学建筑与城市规划学院教授杨宏烈,他说:“我对莫老非常尊重,没有剽窃的意思。在这一节的开头就说明了莫老发表的文章,即肯定后面的部分是莫老的研究成果。而且我是编著,不是著,就是为了尊重前辈专家的成果。希望莫老的后人谅解。”

广州市人大代表朱永平律师认为,编著者在文章开头只做小段说明,后文大篇幅照搬照抄,并未取得著作权人及其继承者同意,已构成侵权行为。即便是作为编著的书,发行仍以赢利为目的,不属于免责情形。所以,著作权人及其继承者可告其侵权并索赔。据悉,8月16日下午,杨教授已赴白天鹅宾馆向莫京道歉。莫京不打算追究其法律责任。

“潘仕成的房子可容纳整整一个军”

究竟是什么吸引一代大师孜孜探寻了半个世纪?与苏州的“文人庭园”相比,莫伯治提出的“行商庭园”具有什么特色?一个著作权纷争引出一个湮没一个世纪的园林传奇。记者连日采访发现,在18~19世纪初期,广州河南、西关一带曾涌现出由十三行商人兴建的规模宏大、雍容华丽的私家庭院,它们不仅是岭南庭园的巅峰之作,还写下“中国式”庭园风格在欧洲传播(东园西传)最辉煌的篇章。

肇兴:行商郊区筑园修馆

据莫伯治研究,在18~19世纪初期,当时来广州贸易的外商,只能按官方规定,在十三行的商馆内活动,每星期假期允许到有关系的行商的公馆别墅里放假休闲一天。因此,当时行商在城郊区筑园修馆,盛极一时。其中,潘家花园、伍家花园尤为著名。在清代广州十三行行商中,有一个历史上最显赫的家族――潘启官家族。从这个家族的第一位行商潘振承开始,他们在一个世纪的时间里,都在广州的对外事务上发挥着极重要的作用。

鼎盛:雍华气派名噪百粤

据莫伯治记载,早在乾隆年间,潘振承就在广州海珠区乌龙岗下,运粮河(今漱珠涌)之西的一片约20公顷的河洲地开村立祠,定名为龙溪乡,就是人称的潘家花园。历经一个世纪,潘家子孙三代在龙溪(南华西街第四居委会的辖区)一带不断建筑庭院、别墅、书斋和花园。如潘有为所建的六松园、南雪巢、橘绿橙黄山馆、看篆楼;潘有度所建的漱石山房、义松堂、南墅;还有潘正炜所建的清华池馆、听�c楼等,美轮美奂,以其规模宏大、雍华气派,名噪百粤。

2001年,被美国《亚洲华尔街日报》评为千年来全球最富有的50人之一的伍氏商人则从嘉庆年间开始,在运河以东建占地百亩的伍家花园,内有清晖池馆。道光年间,潘长耀在西关造了一座被外国人称为“宫殿式的住宅和花园”,潘仕成在西关泮塘建了号称为当时全城私园之冠的海山仙馆。

行商园林吸取了岭南古典园林艺术最高成就,一时成了画家竞相描绘的对象,从现在可以看到的一些当年外销画家所绘图画上,我们可以看到宅院堂皇气派,庭院有参天的古树,亭台楼阁错落有致,主人之富有显而易见。“外国使节与政府高级官员,甚至与钦差大臣之间的会晤,也常常借这里进行。这里到处分布着稀有的古树,有各种各样的花卉、果树,像柑橘、荔枝,以及蟠桃。此外园子里还养了鹿、孔雀、鹳鸟,以及鸳鸯。”据法国商人亨特发回《法兰西公报》的一封信中说:潘仕成的房子,可以容得下整整一个军的人。

传播:东园西传风靡欧洲

杨宏烈书中指出,中国古典园林可划分四大区域,西安、洛阳――前期帝王园囿,北京、承德――后期皇家园林,江浙地区――私家园林,岭南――西风影响的园林。在岭南空前绝后的当数十三行时期的行商园林。

莫伯治写道:“这段时间,是‘中国式’庭园风格在欧洲传播的极盛时期。”外商们经常到行商庭院聚首,中外画家对园林精心描绘,并向全世界发行风景“外销画”,让南粤园林漂洋出海,声名远播。

17世纪中叶开始,中国园林热在法国风靡,到18世纪仅巴黎就有20多处中国式风景园林,凡尔赛宫的各种家具和工艺品也多半来自中国。

据记载,当年十三行同文馆毕业生张德彝出访瑞典,在瑞典太后宫中的中国式房屋中“恍如归帆故里”,四壁悬草书楹贴,器皿陈设皆运自广东……欧洲模仿中国情调的时尚持续了近百年,这一时期正是十三行时期。

风流总被雨打风吹去

80岁的潘家后人惊讶问――

“有潘家花园吗”

自广州十三行衰落之后,行商庭园就风雨飘摇,潘仕成的海山仙馆只存在40年就被抄没入官,到上世纪初各园逐渐湮没……“龙溪乡”现在尽成民居,是南华西街第四居委会的辖区。

风雨侵袭大屋残旧

在南华西街文化站工作人员的带领下,记者找到了潘家三代居住过的大屋。整个大屋绵延近100米,分三开间五进,西侧已被征用,剩下的中轴和东侧部分经过百年风雨侵袭,已经十分残旧。绕了个大弯,来到潘家大院的后半段。当年名贵的红木家具、精巧的木雕花饰、彩色玻璃满洲窗和百叶窗、进口的瓷器依然可见。

“有潘家花园吗?”80多岁的蔡阿婆非常惊讶,她说嫁入潘家时已没见过花园。潘家第四代后人苏宇坚还见过听�c楼,“我母亲就在听�c楼读私塾”,他回忆道,他家仅是第四房,吃穿用度已是不凡:“大屋厅堂里摆满了古玩,熊掌、鲍鱼是餐桌上的常客,冬天女眷都穿皮衣。潘家每个孩子都有奶娘带大,女儿出嫁有两个丫鬟陪嫁。”

环珠桥下运粮河今成马路

再往东行,潘振承所建的环珠桥还在,不过桥下昔日繁忙的运粮河已经变成了马路。桥头让苏宇坚念念不忘的老字号“福昌饼铺”早已易主,里面的招牌西樵大饼再也吃不着了。在海幢街,当年建在这里的伍家祠只剩下一小段红砂岩墙基。如今,一代园林传奇,只存留在史籍中和支离破碎的遗迹里。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网