用艺术的方式介入社会,体现了艺术家的敏感和创作视野。

5月22日,中国工程院院士、被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平先生在长沙逝世,享年91岁。举国哀悼!

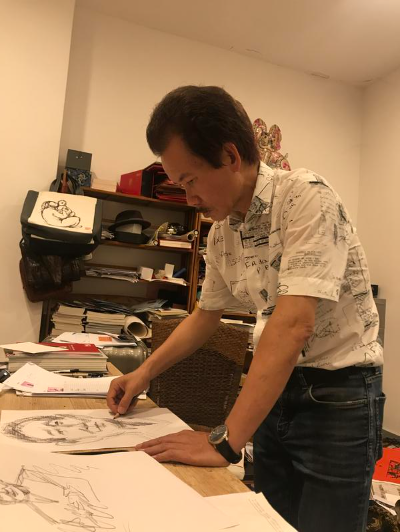

当大家还沉浸在悲痛之中,刚参加完北京政协文史馆个展回到广州的许鸿飞怀着对袁老崇敬之心立马投入创作之中,在一天一夜的时间里,用他激情的创作力和独特的雕塑语言创作出《袁隆平》雕像——以泥土传情,在空间意识和形体结构中用雕塑家的双手去触摸,去感知这位老人灵魂的回响。

《袁隆平》雕像以罕见的浮雕形式创作,袁隆平慈祥而深邃的目光注视前方,眼神包含对土地的深情和挚爱,胸前风吹稻穗如诉如泣、如闻其声,背景中隐现的农田以诗意和写意的手法表现出袁老长年工作的场景。许鸿飞认为用浮雕的样式可以把袁隆平先生置身于水稻、田野这样一个室外空间,具有一种现场感,这是圆雕无法做到的。

许鸿飞同时表示浮雕比圆雕更有难度,它要求在一个有限的空间做出立体,结构、表情、形态都要表现得丰富和微妙,而且需要有设计感。而且用浮雕的形式更有一种纪念碑式的崇高感,所以很多纪念性的雕塑都使用浮雕形式,以此来表达对一个人、对一个事件的尊重。

在艺术效果上,浮雕具有可以触摸的表达也会给大众带来另外一种体验,浮雕具有的画面感也让人感觉更亲切。

许鸿飞具有非凡的创造力和执行力,当大家还在讨论思考是否要做这个作品的时候,他已经在动手了。无论是抗疫系列作品,还是肥女系列作品,许鸿飞的作品都是第一时间出现在公众面前,在事件发展的每一个重要的时间节点上都有作品产生,与时代同步。

许鸿飞表示,遵从自己的内心的召唤,在特定的时间性中,用自己的雕塑语言去表达和记录在一些重要历史时刻出现的人物和事件,这是自己的一个表达方式,也体现了一个艺术家对题材的敏感。先动手,一边做一边思考。

所以,著名画家黄永玉说过,很多东西有想法了,你动手就完全了一半。

一个艺术家的创作感情也是具有时效性的,过了这个时间节点,意义就不一样。

许鸿飞作品给人震撼和感动,雕塑在他手中成为了历史的记载和延续,成为他情感承载的方式。

《袁隆平》雕塑是许鸿飞作为一个艺术家的所思所想,在沉静中彰显力量。他在《袁隆平》泥塑面前审视良久,说道:“我要创作出那种有分量感、可以触摸的‘历史情怀’”。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网