“穗”月峥嵘,十年春秋,踔厉奋进。这十年,广州牢记习近平总书记的嘱托,积极探索新时代老城市高质量发展路径,全市经济结构优化升级,科技创新取得新突破,新经济、新技术、新产业蓬勃发展,在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩,以实干创造,用奋斗作答。

综合城市功能出新出彩

党的十八大以来,广州充分发挥作为国家中心城市和综合性门户城市的优势,在推动综合城市功能出新出彩上砥砺前行,在提升枢纽门户能级、提升区域竞争格局、打造品质生活环境、统筹城乡融合发展等方面取得积极成效。

枢纽门户能级实现新提升

党的十八大以来,广州全力打造世界级空港、海港、铁路枢纽,为广州发展注入强劲动力,推动着交通“流量”转化经济“留量”。在新冠肺炎疫情的特殊环境下,更体现发展韧劲。2021年,全市客运量达2.20亿人次,货运量达9.82亿吨,广州客运量和货运量均居全国前列。国际航空枢纽地位不断增强。白云机场旅客吞吐量从2012年近5000万人次级逐步提升至2019年的7000万人次级,在新冠肺炎疫情的影响下,2020年也达4377万人次,成为全球复苏最快的机场;在国际机场协会(ACI)2020年度全球机场服务质量旅客满意度测评中排名第一。2021年,白云机场旅客吞吐量蝉联全国首位;货邮吞吐量突破200万吨,创历史新高,居全国机场第2位,其中国际及地区货邮吞吐量同比增幅超20%。国际航运枢纽功能不断完善。广州进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,充分发挥湾区港口群比较优势,在新华•波罗的海国际航运中心发展指数排名从2014年的第26位跃升至2021年的第13位。2021年,广州港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别为6.51亿吨和2446.65万标箱,连续两年均分列全球第4位、第5位。“珠江航运运价指数”2016年正式发布,增强广州航运价格“话语权”。陆地交通枢纽作用不断强化。高水平构建四通八达的铁路、城市轨道交通、城际网线,高铁班次、广州南站客流量均居全国首位。2021年广州地铁线网总里程突破600公里,其中地铁线路589公里,运营线路里程居全国第3、世界前5;全年地铁共安全运送乘客28.4亿人次,居全国第2,日均客运量达764.3万人次;客流强度1.3万人次/公里,居全国第2。

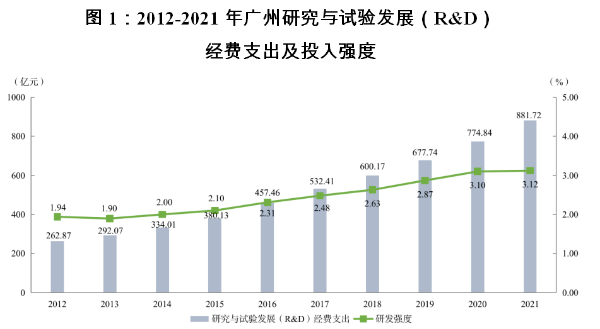

科技创新取得突破

党的十八大以来,广州推进实施创新驱动发展战略,持续加大科技投入,布局科技创新轴,提升区域竞争格局。2020年6月,广州被中国科协确定为“科创中国”首批试点城市。2021年,全市R&D(研究与试验发展)经费支出881.72亿元,是2012年的3.35倍;占GDP比重由2012年的1.94%提升至2021年的3.12%。2021年,广州有国家重点实验室21家,省级重点实验室256家,市级重点实验室195家,持续推动科研资源大市向科技创新强市迈进。在穗工作的“两院”院士和发达国家院士120人,近五年增长约70%1。科技支撑疫情防控,金域医学核酸累计检测量居全球首位,达安基因、万孚生物等企业新冠检测试剂盒累计销量超9亿人份,居全国第一。成功创建首批国家知识产权强市,专利、发明专利授权量比2016年分别增长2.8倍和2.1倍。2021年度广州“独角兽”创新企业榜单显示,16家广州企业入选独角兽企业,数量比2018年(9家)明显增加。全市技术交易活跃,2021年技术合同登记成交额达2413.11亿元,位居全国第3,连续4年居全省首位,比2012增长12.2倍。“十四五”开局,对标世界一流科学高地,科学规划举全市之力打造以广州人工智能与数字经济试验区、南沙科学城、中新广州知识城、广州科学城“一区三城”为核心的“科技创新轴”空间布局,连接全市域科技创新关键节点,加速高端要素和科创资源集聚流动,有利于积极参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,构建全链条创新发展路径。

公共服务供给获得新成果

党的十八大以来,广州着力加强民生工作,坚守底线、突出重点、完善制度,在教育、医疗、社保等重点民生领域下力气。基础教育普惠均衡发展。2021年,全市普通中学在校生达56.96万人,比2012年增加1.89万人;普通小学在校生116.44万人,增加34.18万人;在园幼儿63.32万人,增加24.98万人。全市公办幼儿园、普惠性幼儿园在园幼儿占比提高到53.43%和88.18%。平均每位小学、普通中学教师负担学生数分别为17.92人、12.08人,均比2012年有所降低。高等教育为高质量发展提供人才支撑。普通高等学校在校学生从2012年的100万左右(101.23万人)增加至2021年的155万人(155.83万人)以上,在校大学生数量多年来居全国主要城市之首。普通高等学校研究生毕业生从2.03万人增加至3.38万人,十年累计25.27万人;本专科毕业生从23.69万人增加至31.98万人,十年累计276.61万人,为广州发展提供大量优质人才。加强与国外和港澳地区交流合作,打造粤港澳大湾区国际教育高地,至2022年华南理工大学广州国际校区和香港科技大学(广州)先后顺利开学。医疗资源与水平持续提升。2021年末,全市各类医疗卫生机构5814个,比2012年增长65.6%;三级医院达70家,其中三甲医院增至39家,数量位居全省第一,十年增加13家。全市医疗卫生机构床位从2012年的7.06万张增至2021年的10.65万张;其中,医院床位从6.22万张增至2021年9.71万张。全市医护比从2012年的1:1.20提升至2021年的1:1.33。人均预期寿命从2012年的79.41岁提高至2021年的83.18岁。养老服务体系构建加快。全市养老床位从2012年的3.40万张提高至2021年的6.99万张。2021年,企业退休人员月均养老金达3834元,比2012年(2614元)增加1220元。

生活环境品质化呈现新特征

党的十八大以来,广州牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,努力向“美丽宜居花城,活力全球城市”的总体目标愿景迈进,不断提高城市承载力,打造高品质生活环境。公园绿地覆盖率提升。构建完善“生态公园—城市公园—社区公园—口袋公园”的四级城乡公园体系,逐步实现居民出行“300米见绿、500米见园”目标,增强市民绿色幸福感,2021年全市人均公园绿地面积17.20平方米,居国内主要城市前列。蓝天碧水保卫战成效明显。环境空气质量继续全面达标,2021年全市空气质量达标天数比例为88.5%,占比连续五年超八成;PM2.5年平均浓度24微克/立方米,连续五年稳定在较低浓度水平,在国家中心城市中保持最优;灰霾日数为1980年以来最少;全市10个城市集中式饮用水水源地水质达标率自2011年起保持100%,地表水国省考监测断面水质优良率2021年提升至81.3%。群众安全感增强。广州入选首批全国市域社会治理现代化试点城市。案件类警情、刑事立案数比2016年下降50.7%和36.4%;生产安全事故起数、死亡人数连年“双下降”,群众安全感增强,不断为幸福城市加码。商业功能区建设升级。北京路、正佳广场入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,天河路商圈、永庆坊、上下九步行街获评省级示范特色步行街(商圈),城市商圈结构的优化及多元化的商业发展将为消费市场带来新的发展空间。虽然近两年实体经济受疫情影响较大,太古汇、正佳广场和天河城进入2021年全国购物中心销售额前30强2。

城乡融合发展取得新进展

城镇化水平持续提升。党的十八大以来,广州城市吸引力不断增强,2021年末全市常住人口1881.06万人,比2012年增加465.53万人,十年来年均增加45万人以上,为广州发展提供了丰富的人力资源。城镇化率从2012年的83.85%提高到2021年的86.46%,城镇化稳步推进。广州行政区划调整方案获国务院批准后,两个县级市从化、增城于2015年正式挂牌“撤市设区”,广州城区面积由2014年的3843.43平方公里扩大到7434.40平方公里,为深入推进城镇化发展、产业拓展创造更多空间和潜力。城乡居民人均可支配收入差距进一步缩小。广州城镇居民可支配收入从2012年的35408元提高到2021年的74416元,其中在2014年、2016年、2019年和2021年先后跨过4万元、5万元、6万元和7万元大关,多年稳居全省第一,2012-2021年年均增长8.6%。农村居民可支配收入于2016年、2020年分别跨上2万元、3万元台阶,从2012年的14234元提高到2021年的34533元,2012-2021年年均增长10.3%。城乡收入比由2012年的2.49:1缩小至2021年的2.15:1,推动形成更加协调、更有效率的城镇化格局。

城市文化综合实力出新出彩

党的十八大以来,广州持续推动公共文化服务提质增效,深入实施文化惠民工程释放强劲文化动能,加强历史文化保护传承,城市文化魅力焕发,积极推动城市文化综合实力出新出彩。

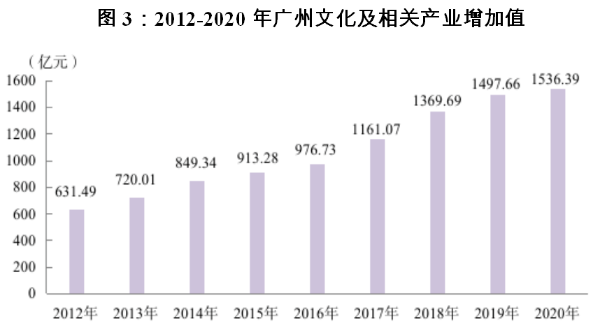

文化产业规模不断扩大

党的十八大以来,广州努力打造世界文化名城,文化产业增加值2017年破千亿元,2020年超1500亿元;占GDP比重从2012年的4.66%提升到2020年的6.13%。2021年,规模以上的文化产业法人单位数量达3238家,是2012年的2.2倍,增加超过1700家;实现营业收入4980.99亿元,其中文化新业态各行业全年共实现营业收入2176.95亿元,占规模以上文化产业比重为43.7%。

公共文化服务持续增强

积极推进“图书馆之城”建设。2021年,全市实现通借通还且面向所有公众免费开放的公共图书馆(分馆)321个,比2015年(87个)增加234个;每5.9万人拥有一座图书馆,镇(街)图书馆覆盖率达100%。2021年,博物馆(纪念馆)64家,比2012年(32家)增加1倍;文化馆(站)189家,比2012年(179家)增加10家。市区两级公共体育场馆、社会体育场馆、受财政资助兴建的社区小型足球场全部实行惠民开放,每年惠民时长超过100万小时,受惠市民超过1000万人次。

文化消费需求日益提升

随着经济实力提升,市民消费习惯也步入新的周期,对文化产品及服务的消费需求日益提升,除2020年受疫情影响人均文化娱乐消费比2019年下降外,城镇居民人均文化娱乐支出从2014年的不足3000元提高至2019年的4302元,占人均消费支出比重从8.9%提升至9.6%。其中,人均文化娱乐用品消费支出1140元,比2014年增长81.2%;人均文化娱乐服务消费支出3162元,比2014年增长34.1%。农村居民人均文化娱乐消费支出从2014年的不足600元提高至2019年的1042元,占人均消费支出比重从3.8%提升至4.6%;其中,人均文化娱乐用品消费支出455元,比2014年增长1.4倍;人均文化娱乐服务消费支出587元,比2014年增长60.8%。

现代服务业出新出彩

党的十八大以来,广州着力打造总部经济、平台经济、共享经济、定制经济品牌,建设具有全球影响力的现代服务经济中心,大力促进先进制造业和现代服务业融合发展,中心城市辐射能力和聚合能力不断增强,现代服务业强市建设取得新进展。

现代服务业竞争力持续增强

党的十八大以来,广州现代服务业规模攀上新台阶,2019年突破万亿元,2021年达13636.85亿元;占第三产业增加值比重从2015年的62.7%提升至2021年的67.5%。生产性服务业增加值从2018年的不足8000亿元(7981.42亿元)增加至2021年的超万亿元(10860.02亿元),占第三产业增加值的比重为53.8%。大力发展商务服务、检验检测、法律会计、人力资源等智力驱动型的高端专业服务业,不断提升综合配套功能和集聚能力。2021年,高端专业服务业实现营业收入3260.32亿元,占全市规上服务业营业收入的比重为19.1%。

金融业发展提质增效

党的十八大以来,广州扎实推进共建粤港澳大湾区国际金融枢纽,大力发展普惠金融、绿色金融、供应链金融和金融科技,金融市场表现活跃,金融综合实力稳步提升。金融业增加值规模稳步扩大,由2012年的不足1000亿元扩大至2021年的近2500亿元;按现价计算,2021年规模是2012年2.5倍;按可比价计算,2012-2021年年均增长9.4%。金融业增加值占GDP的比重由2012年的6.9%提升至2021年的8.7%;占现代服务业增加值比重为18.1%,成为全市第四大行业门类,有力支撑经济稳步增长。自2017年广州首次入选全球金融中心指数(GFCI)体系排第37位,2022年(GFCI 31)提升至全球第24位。2021年末,金融机构本外币存、贷款余额分别为7.50万亿元、6.14万亿元,体量居国内大城市中第4位,分别是2012年末的2.5倍和3.5倍;2012-2021年年均分别增长11.0%和13.2%。广州绿色金融发展获国际金融论坛(IFF)授予2020年全球绿色金融特别贡献奖。广期所2021年获批设立,成为全国第一家混合所有制交易所。广州碳交所的碳配额现货交易量累计成交2亿吨,居全国的碳排放试点首位。2021年,全市保费收入1463.36亿元,规模多年居国内城市第3位。

现代物流业蓬勃发展

广州紧抓现代供应链体系迎来加速发展机遇期,疫情期间在提升城市枢纽门户功能的同时,全力保供应保流通,发挥稳链筑链保畅通作用。2021年,全市现代物流业实现营业收入3079.72亿元,是2018年的1.9倍,2018-2021年年均增长20.1%;其中,全市货运代理、多式联运营业收入均保持较快增长,年均增长分别增长28.3%和69.4%。现代物流业增加值从2018年的620.44亿元增加到2021年的741.54亿元,2018-2021年平均增长7.5%。网上消费畅旺带动快递业务持续快速发展,迈入“百亿件”时代,2021年快递业务量达106.78亿件,占全国的十分之一,居全国第2位,比2017年增长1.7倍,反映出广州的经济活力和辐射能力。

会展能级不断提升

广州加速打造国际会展之都,大力提升广交会等品牌展会影响力和辐射面。2021年,全市重点场馆举办展览388场次,展览面积683.81万平方米。其中,各专业展馆举办的经贸类展览209场次,展览面积666.92万平方米;场次和面积稳居全国第2位。全市重点场馆接待会议6492场。广交会展馆全年办展面积合计462万平方米,居全球单馆办展面积首位。

高技术服务业聚集显现

近年来,广州集聚发展信息服务、研发设计、知识产权、创业孵化等高科技服务业。2021年,高技术服务相关行业合计实现营业收入6692.61亿元,占全市规上服务业营业收入的比重为39.3%,占比较2018年提高2.8个百分点;2018-2021年年均增长19.4%。其中,电子商务服务(38.8%)、科技成果转化服务(23.9%)、研发与设计服务(23.9%)、检验检测服务(23.9%)、环境检测与治理服务(20.4%)年均增速均达20%以上。高技术服务业“10亿俱乐部”(年营业收入超过10亿元的企业)规模进一步扩大,2021年达87家,合计实现营业规模近占全部规模以上高技术服务业相关行业的52.0%,龙头聚集效应显现。

现代化国际化营商环境出新出彩

党的十八大以来,广州牢记习近平总书记交给的重要任务——“率先加大营商环境改革力度”“在现代化国际化营商环境方面出新出彩”,牢牢把握首批国家营商环境创新试点城市的重大改革机遇,迭代升级营商环境改革。

营商环境改革持续优化

按照国家和省的部署要求,坚持对标最高最好最优,广州营商环境优化不断交出新成绩,2019-2020年连续两年在国家营商环境评价中排名前列,全部18个指标获评全国标杆;连续两年在广东省营商环境评价中排名第一,获得社会各界的广泛认可。2022年,广州开启以“激发活力”实施营商环境5.0改革,建设首批国家营商环境创新试点城市。

国际显示度美誉度双提升

在GaWC发布的《世界城市名册》排名中,广州2012年的评级为Beta级(二线)城市,2016年首次跻身Alpha级(Alpha-,弱一线)城市,随后维持在世界一线城市阵营。在科尔尼发布的“全球城市综合实力指数”(GCI)中,广州由2016年第78名跃升至2021年第61名。广州正在不断提升未来发展的竞争力,成为具有发展潜力的全球领先城市。根据2020年世界银行和埃信华迈联合发布全球集装箱港口绩效指数(CPPI)排名,广州港集装箱港口绩效指数在全球351个港口位列第6,同时也是全球集装箱吞吐量排名前五位港口中的第一位。近年来,世界超高清视频产业大会、中国创新创业成果交易会、国际金融论坛、官洲国际生物论坛等永久落户广州;外国驻穗总领馆达66家,国际友好港达54个;广州当选世界大都市协会主席城市;联合国官网2021年首次刊登中国城市提交的地方自愿陈述报告,向世界分享广州绿色发展经验。

市场主体发展韧性较强

党的十八大以来,广州率先开展商事制度改革,大力推动大众创业、万众创新,营商环境持续向好。截至2021年末,全市实有市场主体突破300万户,达303.77万户,是2012年末的3.1倍。疫情以来,虽然市场主体经营困难增多,但在纾困解难政策助力下,“四上”企业培育成效仍然显著。全市“四上”企业从2012年的16695家增加至2021年的38500家,相当于一个中等省份的数量,这十年净增“四上”企业21805家;特别是2020年在疫情冲击下,当年新增入库“四上”企业仍能达到近5700家,展现本地培育市场主体的坚强韧性。世界500强集聚能力提升。截至2021年底,在穗投资世界500强企业达330家,比2012年增加近百家。广州本土的两家企业——“广州建筑”“广药集团”分别以266.81亿美元、260.70亿美元的营业收入成功进入世界500强,成为粤港澳大湾区首个入围榜单的建筑企业和首个以中医药为主业入围榜单的医药企业。

优质写字楼需求活跃

近年广州大力发展现代服务业与集约型总部经济,迅速汇聚人才、资金、信息流,以优质的商务楼宇为企业创造更加友好的营商环境,楼宇经济整体发展水平处于全国前列,近两年在疫情影响下写字楼需求仍保持较高活跃度。广州市楼宇经济促进会数据显示,广州优质写字楼总面积从2012年的427万平方米增加到2021年的607万平方米,增长42.2%;2021年空置率仅为9.5%。房地产咨询公司戴德梁行(DTZ)数据显示,2021年广州甲级写字楼空置率为北上广深四大一线城市最低水平。

在新的征程上,广州将以深化改革作楫、创新实干为帆,有力有序有效落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,更好发挥国家中心城市引领作用和粤港澳大湾区核心引擎作用,奋力书写老城市新活力、“四个出新出彩”新答卷,在全面建设社会主义现代化新征程上展现新作为、干出新气象,以一城之发展为全国全省增光添彩,用实际行动迎接党的二十大胜利召开!

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网