穗府办〔2025〕10号

广州市人民政府办公厅关于印发广州市湿地保护规划(2023—2035年)的通知

各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:

《广州市湿地保护规划(2023—2035年)》已经市委、市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。实施中遇到问题,请径向市林业园林局反映。

广州市人民政府办公厅

2025年6月30日

目 录

前 言

第一章 规划背景

第一节 湿地资源现状

第二节 湿地保护成效

第三节 问题分析

第四节 发展需求

第二章 规划总则

第一节 指导思想

第二节 规划原则

第三节 规划依据

第四节 规划期限和范围

第五节 规划目标

第三章 总体布局

第一节 构建“三区六廊三核九芯”空间格局

第二节 强化“三区”安全屏障

第三节 加强“六廊”生态连通

第四节 突出“三核”示范引领

第五节 发挥“九芯”综合效益

第四章 湿地资源管理

第一节 落实湿地面积总量管控

第二节 推进湿地分级管理

第三节 夯实湿地分类保护

第四节 完善湿地保护体系

第五节 开展湿地资源评价

第五章 湿地保护修复

第一节 重点落实北部山地河湖湿地保护修复

第二节 高质量提升中部城镇平原湿地保护修复

第三节 全面实施南部滨海水网湿地保护修复

第四节 持续推进生物多样性保护与恢复

第六章 湿地合理利用

第一节 建设高质量小微湿地

第二节 打造湿地生态产业示范

第三节 探索湿地生态产品价值实现

第四节 发挥湿地科普宣教优势

第五节 做好湿地要素保障工作

第七章 重点工程

第一节 湿地资源管理重点工程

第二节 湿地保护修复重点工程

第三节 湿地合理利用重点工程

第八章 保障措施

第一节 职责分工

第二节 组织实施

第三节 资金保障

第四节 队伍建设

第五节 宣传教育

前言

湿地是全球重要生态系统,被誉为“地球之肾”,在涵养水源、净化水质、调节气候、改善环境、维护生态平衡和生物多样性等方面发挥着重要作用,是“绿水青山”转化为“金山银山”的重要载体。保护湿地生态系统,对改善生态环境、保障生态安全、促进经济社会可持续发展、实现人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。

为贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神,根据《中华人民共和国湿地保护法》《广东省湿地保护条例》《广州市湿地保护规定》相关要求,衔接《全国湿地保护规划(2022—2030年)》《广东省湿地保护规划(2023—2035年)》《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》,结合广州市实际,编制《广州市湿地保护规划(2023—2035年)》(以下简称《规划》)。

《规划》立足广州市湿地资源现状,以“三区六廊三核九芯”湿地保护空间格局为基础,以保护优先、系统治理、提供优质生态产品为目标,以强化资源管理、夯实分级分类保护、完善保护体系、开展生态修复、推进湿地合理利用、提高科技支撑能力、提升保护管理水平为抓手,系统部署湿地保护工作,全面提升湿地生态系统完整性、稳定性,充分发挥湿地综合效益,是广州市推进和落实湿地保护工作的重要纲领和依据文件,将引领广州市湿地保护事业高质量发展。

第一章 规划背景

第一节 湿地资源现状

一、湿地类型和分布

湿地资源丰富多样,内陆湿地多、滨海湿地少。全市湿地面积68331.48公顷(不含浅海水域),占广州市国土面积比例为9.19%。其中,红树林地、沿海滩涂、内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、森林沼泽、沼泽地、水库水面等湿地面积38365.55公顷,占全市湿地总面积比例为56.15%;坑塘水面(不含养殖水面,下同)、沟渠等湿地面积29965.93公顷,占全市湿地总面积比例为43.85%。

表1-1 广州市湿地类型和面积

注:数据来源2022年国土变更调查数据,浅海水域面积暂未统计。

湿地分布差异显著,面积南北多中部少。北部增城、花都、从化、黄埔区湿地面积共28227.53公顷,占全市湿地总面积比例为41.31%。南部番禺、南沙区湿地面积共31806.89公顷,占全市湿地总面积比例为46.55%。中部越秀、荔湾、海珠、天河、白云区湿地面积共8297.06公顷,占全市湿地总面积比例为12.14%。全市湿地分布呈现出“南北多中部少”的空间分布格局,其中南沙区湿地面积最大,总面积22076.16公顷,占全市湿地总面积比例为32.31%;越秀区湿地面积最小,总面积159.03公顷,占全市湿地总面积比例为0.23%。

河流湿地类型多,多条河流贯穿区域。河流水面面积最大,总面积30432.87公顷,占全市湿地总面积比例为44.54%。珠江、流溪河、增江、东江北干流、白坭河等河流贯穿广州市域,全市集雨面积在100平方千米以上的河流共有22条,河道1718条,总长5911.47千米,河道密度0.75千米/平方千米,大部分地表径流通过虎门、蕉门、洪奇沥三个出海口入伶仃洋出南海。

二、湿地植物资源

湿地植物共93科220属485种,其中乔木23科33属42种、灌木9科11属15种、草本70科175属423种、藤本4科5属5种,国家重点保护野生植物16种、省重点保护野生植物2种、极小种群植物3种。湿地红树植物14科19属20种,其中真红树植物7科10属11种、半红树植物8科9属9种。

三、湿地动物资源

脊椎动物共42目126科404种,其中鸟类16目45科157种、鱼类17目51科167种、哺乳类5目11科21种、爬行类2目11科29种、两栖类2目8科30种,国家重点保护野生动物40种、省重点保护野生动物41种,有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物205种。

第二节 湿地保护成效

一、湿地保护制度日趋完善

2018年7月1日,广州市施行《广州市湿地保护规定》,明确了湿地管理体制、分级认定与保护规划、保护方式与保护措施、管理与监督、海珠湿地保护特别规定和法律责任等,为全国湿地保护立法工作作出了有益探索。为贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》《广东省湿地保护条例》《广州市湿地保护规定》等法律法规,广州市先后建立了湿地保护联席会议制度,成立了湿地保护专家委员会,完善了部门保护协作和信息通报机制,协调研究湿地保护重大事项,为湿地保护管理提供强有力的制度保障。

二、湿地保护体系初步建立

广州市建立了以湿地公园为主体,湿地保护小区、水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区等多种形式的湿地保护体系。截至2022年底,全市建立湿地公园25个(其中20个湿地公园纳入自然保护地体系)、湿地保护小区32个、水生动植物自然保护区3个、水产种质资源保护区2个、饮用水水源保护区45个,被列入国际重要湿地1处,认定省重要湿地3处,有效落实湿地分级分类保护管理制度。

三、湿地生态修复初显成效

推进湿地公园、红树林等重点区域的生态修复,并在海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地等生态恢复实践基础上,探索形成了人工复合湿地、矿坑和滨海湿地的生态修复经验。2020年以来,全市修复湿地面积2000余公顷,湿地生态修复成效显著,有效提升了湿地生态系统功能和稳定性,为公众休憩、科学研究和科普教育提供了良好的生态空间和平台。

四、湿地生物多样性逐步增加

海珠湿地生物多样性稳步增加,鸟类从建园初期72种累计增至190种,发现海珠斯萤叶甲、海珠珐轴甲等2个新物种,是我国首个入选世界自然保护联盟绿色名录的国家湿地公园,荣获第12届迪拜国际可持续发展最佳范例奖城市更新和公共空间最佳范例第二名。南沙湿地累计监测到鸟类185种,包括白尾海雕、黑脸琵鹭、东方白鹳、黑鹳、白琵鹭、褐翅鸦鹃等国家重点保护野生动物,每年吸引近10万只候鸟栖息过冬,是粤港澳大湾区“候鸟天堂”。

五、湿地自然教育引领示范

湿地是开展自然教育的重要场域。依托海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地,在世界湿地日、野生动物保护宣传月、生物多样性保护日等关键节点,搭建“政府主导、全社会参与”的自然教育平台,强化自然教育场地建设,组织开展形式多样、内容丰富的宣教活动。海珠湿地牵头成立“中国国家湿地公园创先联盟”,建立全国示范性自然教育学校,入选自然保护地类别首批国家林草科普基地,并带动粤港澳自然教育联盟等社会组织共同推动我市湿地自然教育大放异彩。

第三节 问题分析

一、湿地资源管理能力相对不足

《中华人民共和国湿地保护法》于2022年6月1日施行,对湿地资源管理提出了更高要求。对照湿地保护新形势以及国家和省湿地资源管理新要求,我市在落实湿地分级保护制度、完善湿地名录管理、强化湿地资源监测等方面有待提高,需要进一步夯实湿地保护工作基础,建立健全湿地保护和监督管理长效机制。

二、湿地生态修复工作有待提升

近年来,由于社会发展和城市建设,自然湿地空间被挤占,部分区域湿地呈现退化趋势,湿地生态系统功能有所降低,尤其是坑塘水面、沟渠等与城镇比邻的湿地资源容易被侵占。北部区域农业面源污染影响湿地水质,低效森林质量影响水源涵养、水土保持。中部区域城市快速发展,破坏了部分河涌、坑塘、小微湿地水体的自然基底,影响了河道岸线的生态功能。南部区域高强度开发与湿地保护矛盾突出,影响了湿地水网的自然结构和连通,造成湿地生态空间破碎化和湿地生态功能退化。面对农业生产、水体污染、工程建设导致的湿地退化情况,需要加大湿地生态修复力度。此外,因对湿地认识不足,许多湿地修复趋于景观化,忽略了湿地生态自然属性。

三、湿地合理利用管控不完善

湿地保护重要性认识不足、保护管理工作推进不平衡,湿地保护与利用需求之间的矛盾依然存在。过度旅游开发、农业面源污染、围填海项目以及征占用湿地的国家重大项目均不同程度地破坏了湿地生物多样性和生态功能,需加强对涉湿地项目的必要性、合理性、合法性审查,严防人为活动对湿地的不利影响,减缓人为因素导致的湿地退化。

四、湿地保护科技支撑力量薄弱

当前,我市湿地专业科研机构偏少,湿地保护基础性研究较为薄弱,湿地生态修复、监测评估等技术缺少权威专家和支撑团队,科技体系建设与湿地保护发展需求仍有较大差距。各区湿地保护管理部门普遍是多业务合署办公,缺乏湿地专职管理人员和专业技术人才。湿地保护和修复是一项复杂的系统性工程,需要强劲有力的科技体系和专业人才支撑。

第四节 发展需求

一、国际履约和法律法规实施的需求

我国积极履行湿地公约宗旨和义务,制定了一系列湿地保护法律法规和行动计划,形成了具有中国特色的湿地保护方案和经验,在彰显大国担当的同时对湿地保护提出了更高要求。《中华人民共和国湿地保护法》的施行,夯实了湿地保护管理的法律基础,引领了湿地保护全面进入法治化轨道,明确了“保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用”的湿地保护管理原则。制定本规划是履行国际公约和推动《中华人民共和国湿地保护法》落地落实的具体体现。

二、强化湿地保护和管理的需求

湿地概念比较广泛,湿地保护管理涉及多个部门、各个层级。制定本规划,有利于系统推进湿地保护和监督管理,推动落实湿地面积总量管控,健全湿地分级管理和资源监测评价,形成跨部门联动协作机制,全面提升我市湿地保护管理水平。

三、发挥湿地综合效益的需求

湿地作为具有重要生态功能的自然资源,是野生动植物生存繁衍的栖息地,是宝贵的“物种基因库”,具有巨大的环境调节功能和生态效益。制定本规划,通过开展湿地科研、科普、自然教育、生态产品价值评估、合理利用,深入挖掘湿地自然、生态、科学、产业价值,不断优化湿地自然资源要素,强化湿地生态系统保护,发挥湿地在物质生产、调节服务和文化教育等方面的综合效益。

四、拓展岭南魅力空间发展的需求

习近平总书记强调“高质量发展必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点”。当前,广州市生态文明建设进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的关键期。湿地保护作为新时代生态文明建设的一项重要内容,需要增加高质量湿地生态环境和生态产品。制定本规划,依托广州市依山、傍水、沿江、滨海的自然风貌生态空间格局,强化云山、珠水、花城整体意象,提升湿地生态质量、优化湿地景观、挖掘岭南水乡湿地文化,坚定不移落实以人民为中心的发展思想,不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

第二章 规划总则

第一节 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对广东、广州重要讲话、重要指示批示精神,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,依托广州市“山、水、林、田、湖、海”的自然资源禀赋,以保护优先、系统治理、提供优质生态产品为目标,以管控湿地面积总量、落实湿地分级管理、完善湿地保护体系为抓手,以湿地保护利用、生态修复、保护能力提升为路径,提升湿地生态系统完整性、稳定性,发挥湿地综合效益,增强粤港澳大湾区发展核心引擎功能,推动广州全球自然城市计划“灯塔城市”建设,打造人与自然和谐共生的美丽中国广州样板,为实现全球湿地高水平保护和高质量发展作出引领示范。

第二节 规划原则

一、保护优先,严格管理

落实湿地面积总量管控目标,完善湿地分级分类保护制度,明确湿地保护责任,严格湿地用途监管,有效维护湿地生态系统和功能。加强重点物种、生物多样性、红树林的保护,推进系统性修复,减轻人为干扰,维护生态系统整体性,为绿美广州高质量发展提供生态基底。

二、系统治理,科学修复

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,把握生态系统的整体性、系统性及其内在规律,推进山水林田湖草一体化保护和系统治理,高质量实施生态系统保护修复工程。遵循“自然恢复为主、人工修复为辅”原则,科学修复退化湿地,增强湿地生态系统自我修复能力,以高品质湿地生态环境支撑高质量发展,推动绿美广州生态建设。

三、合理利用,示范引领

保障湿地生态功能和永续利用,开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业和科普教育等活动。坚持在保护中发展,合理利用湿地,将湿地生态优势转化为发展优势,实现生态效益、社会效益和经济效益相统一,发挥湿地在生态文明建设中的示范引领作用。

四、共建共享,和谐惠民

明确管理责任,加强部门协作,完善湿地保护管理共享机制,合力推动湿地保护修复。树立湿地保护意识,推动多方参与、社会共建、全民共享。坚持湿地保护修复与合理利用相结合、生态建设与经济发展相结合,不断满足人民群众对美好湿地生态环境和多样化湿地生态产品的需要,将湿地生态环境转化为最普惠的民生福祉。

第三节 规划依据

《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》

《生物多样性公约》

《濒危野生动植物种国际贸易公约》

二、法律法规

《中华人民共和国湿地保护法》

《中华人民共和国海洋环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国野生动物保护法》

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国自然保护区条例》

《中华人民共和国野生植物保护条例》

《广东省野生动物保护管理条例》

《广东省湿地保护条例》

《广州市湿地保护规定》

三、政策文件

《国家级自然公园管理办法(试行)》

《外来入侵物种管理办法》

《湿地保护管理规定》

《湿地公约》第十四届缔约方大会《武汉宣言》

《自然资源部办公厅关于确定全口径湿地范围意见的函》(自然资办函〔2022〕1961号)

《中国湿地资源广东卷》

《国家重点保护野生植物名录》

《国家重点保护野生动物名录》

《广东省重点保护野生植物名录》

《广东省重点保护陆生野生动物名录》

《广东省湿地公园管理办法》

《广东省林业局关于省重要湿地认定和名录发布管理办法》

《广州统计年鉴2022》

《2022年广州市水资源公报》

《国家湿地公园建设规范》(LY/T 1755—2008)

《湿地分类》(GB/T 24708—2009)

《红树林生态保护修复技术规程》(GB/T 44592—2024)

《广东省红树林生态修复技术指南》

《小微湿地保护与管理规范》(GB/T 42481—2023)

《全国湿地保护规划(2022—2030年)》

《红树林保护修复专项行动计划(2020—2025年)》

《广东省湿地保护规划(2023—2035年)》

《广东省红树林保护修复专项规划》

《广东万里碧道总体规划(2020—2035年)》

《广东省林业保护发展“十四五”规划》

《广东省国土空间生态修复规划(2021—2035年)》

《广东省海洋生态环境保护“十四五”规划》

《广东省自然教育发展“十四五”规划(2021—2025年)》

《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》

《广州市国土空间生态修复规划(2021—2035年)》

《广州市林业和园林发展“十四五”规划(修订)》

《广州市海洋生态环境保护“十四五”规划》

《广州市农业农村现代化“十四五”规划》

《广州市河涌水系规划(2017—2035年)》

《广州市自然保护地规划(2023—2035年)》

第四节 规划期限和范围

本规划期限为2023—2035年,规划基期为2022年,规划元年为2023年,规划范围为根据《中华人民共和国湿地保护法》确定的广州市全域湿地范围。

第五节 规划目标

一、总体目标

立足广州市湿地资源空间分布和保护现状,以稳定湿地面积、优化湿地生态空间、提升湿地生态功能为总要求,将广州建设成为粤港澳大湾区协同发展、湿地保护与利用高质量发展的示范湿地城市。

二、阶段目标

近期目标(2023—2025年)。构建“三区六廊三核九芯”湿地保护空间格局,落实湿地面积总量管控,完善湿地保护体系,开展湿地生态修复,构建湿地监测网络,夯实湿地科技支撑,增强湿地保护意识。到2025年,省级以上重要湿地不少于5处、红树林面积不少于322公顷、大陆自然岸线保有率不少于9%,湿地总面积依据国土年度变更调查确定,重要河湖自然岸线保有率依据上级下达任务确定。

中远期目标(2026—2035年)。优化湿地保护空间格局,构建科学规范的湿地保护体系,完善湿地科技支撑,全面推广和应用智慧湿地,充分发挥湿地生态功能,打造独具广州特色的示范湿地城市。到2035年,省级以上重要湿地不少于8处,湿地总面积依据国土年度变更调查确定,红树林面积、重要河湖自然岸线保有率、大陆自然岸线保有率依据上级下达任务确定。

表2-1 广州市湿地保护规划指标表

注:1. 指标1:根据2022年国土变更调查数据,按照《中华人民共和国湿地保护法》和自然资源部全口径湿地范围统计口径,我市2022年湿地总面积68331.48公顷(不含浅海水域)。2025年和2035年湿地总面积将依据国土年度变更调查确定。

2. 指标2:根据《广东省湿地保护规划(2023—2025年)》省重要湿地建设任务分解表,到2025年我市重要湿地数量不少于3处,结合我市实际,确定2025年和2035年省级以上重要湿地(处)指标。

3. 指标3:根据2022年国土变更调查数据,我市红树林面积278.98公顷。2025年红树林面积(公顷)指标基于现状面积278.98公顷和《广东省红树林保护修复专项规划》下达广州市到2025年红树林营造面积43公顷相加计算取整所得,2035年红树林面积(公顷)指标将依据上级下达任务确定。

4. 指标4:2025年和2035年重要河湖自然岸线保有率(%)指标来源于《广州市国土空间生态修复规划(2021—2035年)》。

5. 指标5:2025年和2035年大陆自然岸线保有率(%)指标来源于《广东省自然资源厅关于预下达2025年大陆自然岸线保有率管控目标的通知》(粤自然资海经〔2023〕2553号)。

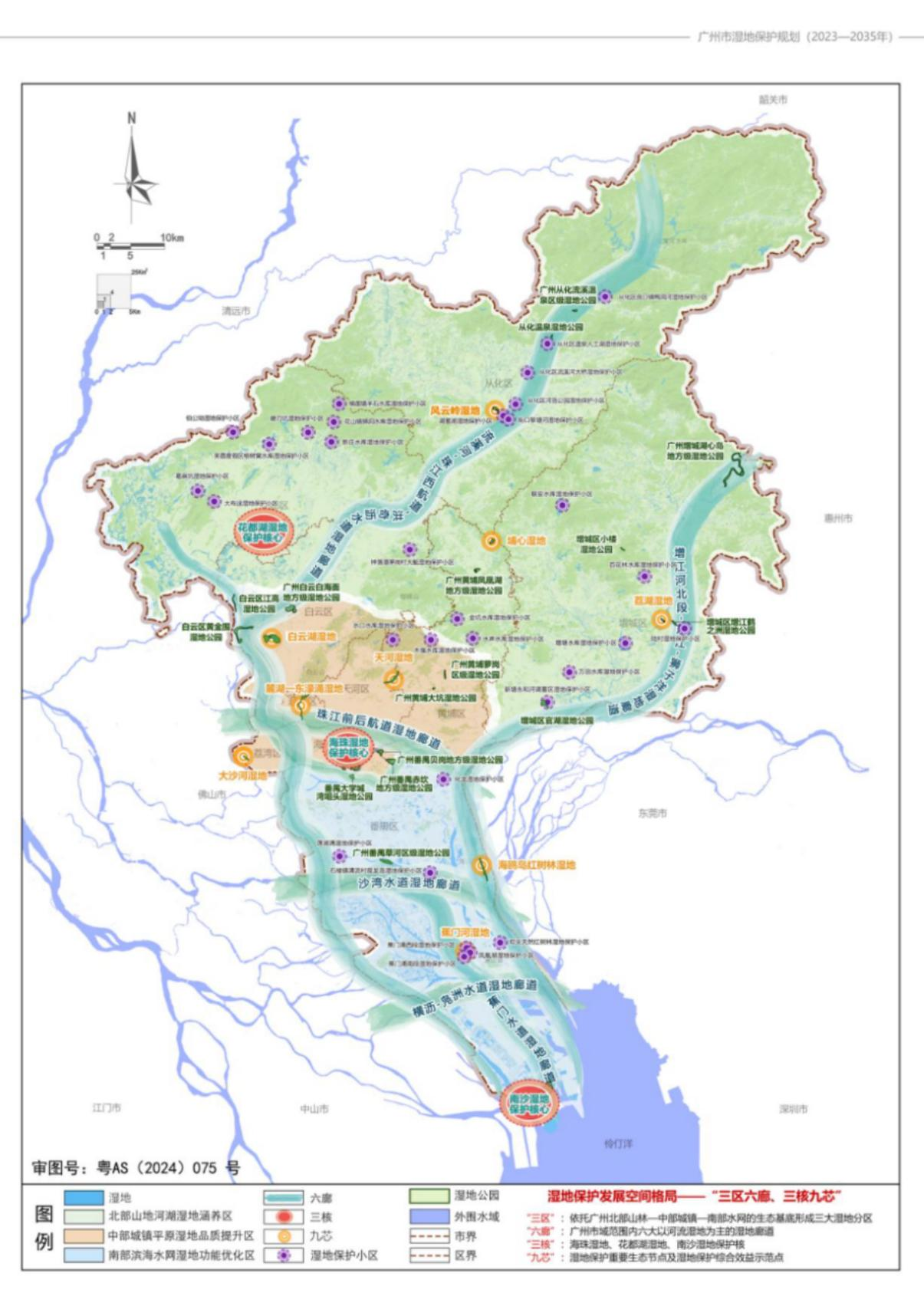

第一节 构建“三区六廊三核九芯”空间格局

衔接《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》,锚固“九片六核多廊”多样化生态格局,依托广州市自然资源禀赋,立足湿地空间分布、保护现状和保护需求,构建“三区六廊三核九芯”的湿地保护空间格局。

“三区”指北部山地河湖湿地涵养区、中部城镇平原湿地品质提升区、南部滨海水网湿地功能优化区,“六廊”指珠江前后航道湿地廊道、沙湾水道湿地廊道、横沥—凫洲水道湿地廊道、流溪河—珠江西航道—洪奇沥水道湿地廊道、蕉门水道湿地廊道、增江河北段—东江—狮子洋湿地廊道,“三核”指海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地保护核,“九芯”指麓湖—东濠涌湿地、大沙河湿地、白云湖湿地、荔湖湿地、海鸥岛红树林湿地、天河湿地(公园)、埔心湿地、蕉门河湿地、风云岭湿地九处重点保护湿地。围绕“三区六廊三核九芯”的湿地保护空间格局,针对不同区域存在的问题和功能定位,落实湿地面积总量管控,开展湿地保护管理、生态修复、合理利用、生态功能提升等规划。

第二节 强化“三区”安全屏障

一、北部山地河湖湿地涵养区

本区包括花都、从化、增城区以及白云区北二环高速以北、黄埔区北部等区域,占全市湿地总面积比例为43.30%,主要包括流溪河、增江、白坭河、百花林水库、花都湖,主要湿地类型为河流水面、湖泊水面、水库水面,是广州的生态屏障,发挥水源涵养、径流调节、水质净化、生物多样性保护等生态功能。规划方向为保护水域生态环境,提升水源涵养区森林质量,修复河流湖泊及水域岸线,持续加强面源污染治理,推进农村生活污水和黑臭水体治理,实施人居环境整治行动,提升北部山地河湖湿地水源涵养功能。

二、中部城镇平原湿地品质提升区

本区包括越秀、荔湾、海珠、天河区以及白云、黄埔区部分区域,占全市湿地总面积比例为10.15%,主要湿地类型为河流水面、湖泊水面,是城镇化程度较高的区域,承担提供高品质生态空间、雨洪调蓄、净化水体污染的重要作用。规划方向为维护城市水廊道的连续性和自然形态,保护水系自然生态驳岸,保证排洪通道畅通,降低洪涝灾害风险,同时结合珠江黄金岸线景观升级,逐步实施前航道河涌再生水利用、重要地区历史河涌揭盖复涌,适度恢复河道生态功能,并结合碧带、碧道、海绵城市建设,提高城市水面率,打造城市水网蓝带。

三、南部滨海水网湿地功能优化区

本区包括番禺区和南沙区,占全市湿地总面积比例为46.55%,主要湿地类型为河流水面、湖泊水面、红树林地,是区域重要饮用水水源地,发挥水资源调节、防止海水入侵、保护海岸和红树林的作用,为东亚—澳大利西亚候鸟迁徙提供越冬停歇、觅食繁衍场所。规划方向为保护主干河道、水系廊道自然形态,保证水系廊道的连通性,实施河网连通工程,强化岭南水系水脉相通特征,加强滨海湿地、滩涂基质、滩涂岸线的保护与修复,扩大红树林湿地面积,推进生态修复,增强区域生态韧性。

第三节 加强“六廊”生态连通

一、珠江前后航道湿地廊道

本廊道位于海珠区南北两端,主要以珠江前后航道为骨架,连接周边河涌水系及湖泊,是城市防洪排涝主要防范区,是打造世界一流滨江活力区的重点建设区域,发挥城市防洪排涝、缓解城市热岛效应、城市通风廊道等作用。规划方向为强化自然湿地保护,加强生态修复和水鸟栖息地营建,做好水环境治理、小微湿地建设、自然科普教育,提升湿地生态景观,凸显其维护生物多样性、提升城市群品质等重要功能,发挥湿地生态建设引领示范作用。

二、沙湾水道湿地廊道

本廊道位于番禺区和南沙区之间,是连通狮子洋和西江东西向水道、南部城区重要饮用水水源地。本廊道串联沙湾古镇、宝墨园等沿线历史文化资源,具有传承湿地文化,发挥水源涵养、水资源供给、水系连通等作用。规划方向为连通周边水网水系,修复水域岸线和滩涂生境,改善水环境质量,维持其重要饮用水水源地的生态功能;挖掘湿地文化价值,提高湿地文化内涵,提供更多优质生态产品,满足社会公众对优美生态环境的需要。

三、横沥—凫洲水道湿地廊道

本廊道位于南沙区,是都市生态碧带和碧道的重要载体,为鸟类、鱼类等湿地生物提供觅食场所、生存繁衍空间和迁移通道,发挥维护生物多样性、保护海岸线等作用。规划方向为全面保护和修复现有红树林,加强滨海湿地生态修复,营造水鸟栖息生境,提高区域生物多样性。

四、流溪河—珠江西航道—洪奇沥水道湿地廊道

本廊道以北部流溪河、中部珠江西航道、南部洪奇沥水道为主要骨架,是广州市重要的饮用水水源地、航运通道、生物多样性保育区以及最长的湿地廊道。本廊道串联北中南不同湿地保护区,湿地类型丰富多样,发挥水资源供给、水源涵养、休闲旅游、科普宣教、生物多样性保护等作用。规划方向为利用自然水系形态,保护水脉、农田、湖塘等岭南传统水乡景观,营造“一湾一景”的生态游憩带,清除河流沿岸外来入侵物种,分段修复岛链生境和水岸生境,治理农业面源污染,控制河道两侧污染物排放,推进水环境治理,提升河流水质和景观功能,全面改善生态环境,实现河流治理与生态游憩融合。

五、蕉门水道湿地廊道

本廊道位于南沙区,是珠江入海水道之一,发挥串联周边水系河网、促进湿地水文连通等作用。规划方向为提升湿地等各类蓝绿空间休闲服务功能,强化红树林生态修复,提升蕉门水道生态功能。

六、增江河北段—东江—狮子洋湿地廊道

本廊道位于广州市东部区域,连接增城、黄埔、番禺、南沙区等多处河流水系,是重要的航运通道和候鸟栖息迁徙廊道,发挥水源涵养、调节径流、维护生物多样性、排洪纳潮、航运运输等作用。规划方向为串联增江和东江区域沿岸天然林带、生态田园风光、古村落景点等元素,打造“一江两岸”全域旅游,推进增江鹤之洲、郑田村河滨带保护与修复,开展重要水生生物栖息地与生物多样性保护,开展狮子洋水道及虎门水道红树林和候鸟栖息生境修复,加大滨海湿地保护修复力度,强化区域湿地保护管理。

第四节 突出“三核”示范引领

一、海珠湿地保护核

海珠湿地地处海珠区东南隅,区域内河网纵横交错、湿地资源丰富。海珠湿地属于珠江三角洲河涌湿地、城市内湖湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统,是广州市整体空间格局与自然生态系统的重要组成部分,对调节城市气候、净化空气、调控水体、改善生态环境具有重要作用,被誉为“广州绿心”。

规划方向为以人与自然和谐共生的中国式现代化建设为契机,在系统保护城市内湖、河涌水网复合湿地生态系统和生物多样性的基础上,重点加强湿地生态系统服务功能和水资源安全,以国际化的高标准、高起点、高水平,打造集“都市湿地、旅游景观、园林文化、历史名村、观光休闲、科普教育”六大功能为一体的国家湿地公园,创建“国际重要湿地”典范,树立“全球城央湿地”标杆,打造“世界智慧湿地”旗舰,构筑“全民共享湿地”样板,为社会公众创造优美宜居的人居环境空间,为粤港澳大湾区的示范建设提供生态安全保障,为实现全球湿地高水平保护和高质量发展作出引领示范。

二、花都湖湿地保护核

花都湖湿地位于花都区,是由湖、河、涌、塘与绿地交错构成的复合湿地生态系统。花都区通过拆矿建绿,将原水泥厂采石坑修复改造为国家湿地公园。花都湖湿地在提升水体自净能力、维护生物多样性、保护生态安全以及改善居民生活环境质量等方面具有重要意义,成为花都区的“空气调节器”和都市绿色空间。

规划方向为通过全面保护花都湖湿地生态系统和生物多样性,科学修复水域岸线和局部受损的湿地生态系统,营造鸟类等动物生境。依托良好的生态环境提升湿地功能,建立完备的科普宣教体系和休闲服务设施,强化科研监测水平,合理利用湿地生态景观,展示湿地生物多样性、景观多样性和地方文化,打造粤港澳大湾区城市湿地休闲游憩和科普宣教示范地。

三、南沙湿地保护核

南沙湿地位于南沙区珠江入海口西岸,是保存较为完整、保护较为有力、生态环境良好的滨海湿地,是候鸟的重要迁徙路线之一,发挥蓄洪防旱、保持水土、涵养水源、调节气候、维护生物多样性等作用,对筑牢南部生态屏障、夯实生态基底有着重要意义。南沙湿地是广州市面积最大的滨海红树林湿地,是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路径(伶仃洋、珠江口)的重要支点,与香港米浦湿地、珠海淇澳—担杆岛、深圳福田红树林自然保护区共同构成中国沿海候鸟迁徙通道上最重要的“中转站”。

规划方向为通过实施红树林营造和修复,扩大红树林面积,优化红树林群落结构,增加红树林生态系统层次感,并借助物联网、大数据、人工智能等先进技术,打造“南沙智慧湿地”管理平台,解锁湿地生态科研监测新技术,全面展示滨海红树林湿地风貌,创建全国“生态湿地”“智慧湿地”,打造国家级红树林保护和修复示范样板。

四、“三核”保护发展指引

优化保护范围,保障湿地完整性。根据实际情况开展自然保护地整合优化工作,并推动成果落地落实,优化保护范围。弥合小型地理天窗,缓解破碎化现象,增加湿地保护核的连续性、系统性和完整性。

完善功能分区,强化湿地合理利用。结合湿地公园定位,完善功能分区,强化湿地生态服务功能,深度发掘休闲游憩、科普宣教内涵,多维度拓展延伸“湿地公园+”,统筹湿地保护和利用。

擦亮城市湿地品牌,凸显湿地生态价值。提升湿地公园科普宣教和科研监测能力,发挥湿地生态系统价值,探索多层次、多维度、全方位的湿地保护管理模式,打造具有岭南文化特色的全国城市湿地标杆。

第五节 发挥“九芯”综合效益

“九芯”指麓湖—东濠涌湿地、大沙河湿地、白云湖湿地、荔湖湿地、海鸥岛红树林湿地、天河湿地(公园)、埔心湿地、蕉门河湿地、风云岭湿地等九处重点保护湿地。“九芯”发挥调节气候、雨洪调蓄和提供休闲景观等作用,是湿地保护的重要节点。规划方向为科学运用水文特性和水动力设施,加强水系保护和管理,恢复水系自然性和连通性,实施小微湿地和人工湿地建设,增建绿色雨水基础设施和中水回收系统,提升城市湿地海绵功能,挖掘湿地生态文化,提高社会公众湿地保护意识,将湿地保护和湿地碳汇、湿地文旅、湿地经济融合发展,打造湿地保护和合理利用示范。

第四章 湿地资源管理

第一节 落实湿地面积总量管控

将湿地总面积纳入各区、各相关部门湿地保护目标责任制和考核评价制度,加强征占用湿地管理,严格控制占用重要湿地,确保湿地总面积管控取得实效。

表4-1 广州市各区湿地面积现状

注:1. 各区湿地面积现状按照《中华人民共和国湿地保护法》和自然资源部全口径湿地范围统计(不含浅海水域),数据来源于2022年国土变更调查数据。

2.国家和省尚未明确湿地面积总量管控范围和目标数值,且坑塘水面、沟渠等湿地资源因城市发展建设变化较大,各区湿地面积总量管控目标将依据上级下达目标任务确定。

一、越秀区湿地面积

越秀区分布有麓湖、东濠涌和部分珠江水面。全区湿地面积159.03公顷,以河流水面为主,其余为内陆滩涂和水库水面。

表4-2 越秀区湿地面积现状

二、海珠区湿地面积

海珠区分布有海珠湿地以及石榴岗河、黄埔涌、赤沙涌、海珠涌、北濠涌、土华涌等62条主要河涌。全区湿地面积1457.29公顷,以河流水面为主。其中,河流水面1326.25公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积131.04公顷。

表4-3 海珠区湿地面积现状

三、荔湾区湿地面积

荔湾区北片区域河流以珠江为主干、河涌由东向西流入增埗河和珠江西航道,南片区域河涌较多。全区湿地面积631.97公顷,以河流水面为主。其中,河流水面614.85公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积17.12公顷。

表4-4 荔湾区湿地面积现状

四、天河区湿地面积

天河区分布有沙河涌、猎德涌、员村涌、潭村涌、程界涌、棠下涌、车陂涌、深涌等大小河涌40条以及龙洞水库、新塘水库、天河公园中心湖等。全区湿地面积407.55公顷,以河流水面、坑塘水面为主。其中,河流水面、水库水面等湿地面积317.58公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积89.97公顷。

表4-5 天河区湿地面积现状

图4-1 越秀、海珠、荔湾、天河区湿地资源分布现状

五、白云区湿地面积

白云区分布有流溪河、白坭河、珠江西航道等主要河流以及白云湖、和龙水库等湖泊和水库。全区湿地面积5641.22公顷,以坑塘水面、河流水面为主。其中,内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、水库水面等湿地面积2169.28公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积3471.94公顷。

表4-6 白云区湿地面积现状

图4-2 白云区湿地资源分布现状

六、黄埔区湿地面积

黄埔区分布有南岗河、乌涌河等河流以及凤凰湖、金坑水库、木强水库等湖泊和水库。全区湿地面积3163.77公顷,以河流水面、坑塘水面为主。其中,内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、森林沼泽、水库水面等湿地面积2237.32公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积926.45公顷。

表4-7 黄埔区湿地面积现状

图4-3 黄埔区湿地资源分布现状

七、花都区湿地面积

花都区分布有花都湖湿地以及九湾潭水库、狮洞水库、伯公坳水库、新庄水库等水库。全区湿地面积9206.99公顷,以坑塘水面、水库水面为主。其中,内陆滩涂、河流水面、沼泽地、水库水面等湿地面积2513.20公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积为6693.79公顷。

表4-8 花都区湿地面积现状

图4-4 花都区湿地资源分布现状

八、番禺区湿地面积

番禺区分布有蕉门、洪奇沥水道以及5个水库、11个山塘。全区湿地面积9730.73公顷,以河流水面、坑塘水面为主。其中,红树林地、内陆滩涂、河流水面、水库水面等湿地面积为6728.25公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积3002.48公顷。

表4-9 番禺区湿地面积现状

图4-5 番禺区湿地资源分布现状

九、南沙区湿地面积

南沙区分布有南沙湿地以及凤凰湖、白水湖、虎门水道、蕉门水道、骝岗水道、上横沥水道、下横沥水道等。全区湿地面积22076.16公顷,以河流水面、坑塘水面为主。其中,红树林地、沿海滩涂、内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、水库水面等湿地面积为12641.30公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积9434.86公顷。

表4-10 南沙区湿地面积现状

图4-6 南沙区湿地资源分布现状

从化区分布有流溪河以及流溪河水库、黄龙带水库、天湖水库等。全区湿地面积6846.91公顷,以水库水面、河流水面为主。其中,内陆滩涂、河流水面、水库水面等湿地面积为4595.46公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积2251.45公顷。

表4-11 从化区湿地面积现状

图4-7 从化区湿地资源分布现状

十一、增城区湿地面积

增城区分布有增江以及荔湖、增塘水库、百花林水库、万田水库等湖泊和水库。全区湿地面积9009.86公顷,以河流水面、坑塘水面为主。其中,内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、沼泽地、水库水面等湿地面积为5063.03公顷,坑塘水面、沟渠等湿地面积3946.83公顷。

表4-12 增城区湿地面积现状

图4-8 增城区湿地资源分布现状

第二节 推进湿地分级管理

一、推进重要湿地建设

明确国家重要湿地和省重要湿地边界,完善重要湿地保护标识,依法将重要湿地划入生态保护红线。推进广东广州海鸥岛红树林湿地、广东广州荔湖湿地申报省重要湿地,推动广东广州南沙滨海省重要湿地、广东广州花都湖省重要湿地申报国家重要湿地,依法将广东海珠国际重要湿地列入国家重要湿地名录。到2025年,增加2处省重要湿地。到2035年,增加2处国家重要湿地。

表4-13 国家和省重要湿地保护规划

二、加强一般湿地管理

按照省制定的认定标准和管理办法,并结合我市湿地资源调查情况,分批发布一般湿地名录,建立湿地名录管理数据库,落实一般湿地名录管理。将具有典型性、代表性、示范性的一般湿地认定为市重要湿地,培育重要湿地后备资源,加强湿地保护力度。到2025年,发布一批一般湿地名录,认定市重要湿地不少于5处,培育6个市重要湿地后备资源。到2035年,认定市重要湿地不少于11处。

表4-14 市重要湿地保护规划

第三节 夯实湿地分类保护

一、河流和湖泊湿地保护

以流域为体系,以河涌为单元,加强城市河湖水系保护和空间管控,拓展行洪、排涝和调蓄空间,提升调蓄缓冲能力。保护流溪河、增江、东江干流,并结合中部城镇平原湿地区、南部滨海水网湿地功能优化区开展河涌整治,促进河湖自然生态和水陆交错带生态系统恢复。保护全市1718条河流(涌)和368个水库,强化三大流域综合治理,保障水安全,恢复水生态。

二、滨海湿地保护

加强番禺区和南沙区沿海滩涂、河口、浅海、红树林等滨海湿地保护,严格管控围填海、涉滨海湿地建设项目审查,加强红树林自然保护地建设管理,科学营造红树林,强化滨海湿地生态保护修复,严守生态保护红线。

三、城市湿地保护

加强海珠湿地等“三核”和麓湖—东濠涌湿地等“九芯”保护管理,统筹考虑地形、地貌、土壤、水、动植物等湿地要素,系统实施湿地保护修复工作,开展水体治理,恢复水系自然性和连通性,增强水体自净能力,丰富水系岸边植被,营造鸟类等动物栖息生境,增加城市生物多样性,提升城市湿地生态系统稳定性和景观品质,发挥城市湿地雨洪调蓄、净化水质、休闲游憩、科普教育等功能。

第四节 完善湿地保护体系

一、湿地公园

结合自然保护地整合优化工作部署,全面加强湿地公园保护管理工作,推动落实广东海珠国家湿地公园、广东花都湖国家湿地公园、广州南沙湿地地方级湿地公园、广州白云白海面地方级湿地公园、广州白云白云湖地方级湿地公园、广州黄埔凤凰湖地方级湿地公园、广州黄埔埔心地方级湿地公园、广州番禺贝岗地方级湿地公园、广州番禺赤坎地方级湿地公园、广州番禺海鸥岛红树林地方级湿地公园、广州增城湖心岛地方级湿地公园等11个纳入自然保护地管理体系的湿地公园边界矢量化和勘界立标工作,完善湿地公园基础设施和科普宣教设施,加强湿地公园植物、景观、设备设施精细化管理,提高湿地公园管理水平,提升湿地公园生物多样性,打造一批岭南水乡特色鲜明、生态旅游服务优质、自然教育产品高质的湿地公园。同时,鼓励基础条件较好、管理措施得当的湿地公园开展“湿地公园+”建设,充分发挥湿地公园经济效益、生态效益和社会效益。

到2025年,提升“湿地公园+”3个。到2035年,新建湿地公园4个,全市湿地公园数量不少于26个。

表4-15 湿地公园保护规划

注:1. 本表中纳入自然保护地管理体系的湿地公园名称以整合优化后国家命名规则为准,最终面积以整合优化后勘界立标面积为准。

2. 本表中新建湿地公园的面积以最终批复文件为准。

二、水产种质资源保护区

加强从化区流溪河光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区、增城区增江光倒刺鲃大刺鳅国家级水产种质资源保护区水环境质量管理,定期开展水环境质量监测评估,提高水产种质资源保护效果,强化水产种质资源保护区监管,特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

三、水生动植物自然保护区

加大广州从化唐鱼地方级自然保护区、广州花都芙蓉嶂白沙田桃花水母及其生态地方级自然保护区保护力度,逐步提升自然保护区管理水平,重点保护水生生物栖息地,定期开展自然保护区资源调查和监测工作,组织开展自然保护区科普宣教活动,促进自然保护区生态系统可持续发展。

四、饮用水水源保护区

加强百花林水库、增塘水库、羊石水库、和龙水库、芙蓉嶂水库、联安水库、白洞水库等饮用水水源保护区管理,重点保护流溪河水库、黄龙带水库、大封门水库饮用水水源保护区内的湿地资源,推进流溪河、东江北干流沿线饮用水水源保护区源头和上游高质量水源林建设,严格控制污染物排放、捕鱼、爆破等行为,加强饮用水水源保护区环境风险防控。到2025年,全市饮用水水源保护区数量不少于45个,培育九湾潭水库、流溪河水库、黄龙带水库、增江画廊(正果)段、百花林水库、增塘水库为市重要湿地后备资源。到2035年,将九湾潭水库、流溪河水库、黄龙带水库、增江画廊(正果)段、百花林水库、增塘水库等6处湿地认定为市重要湿地。

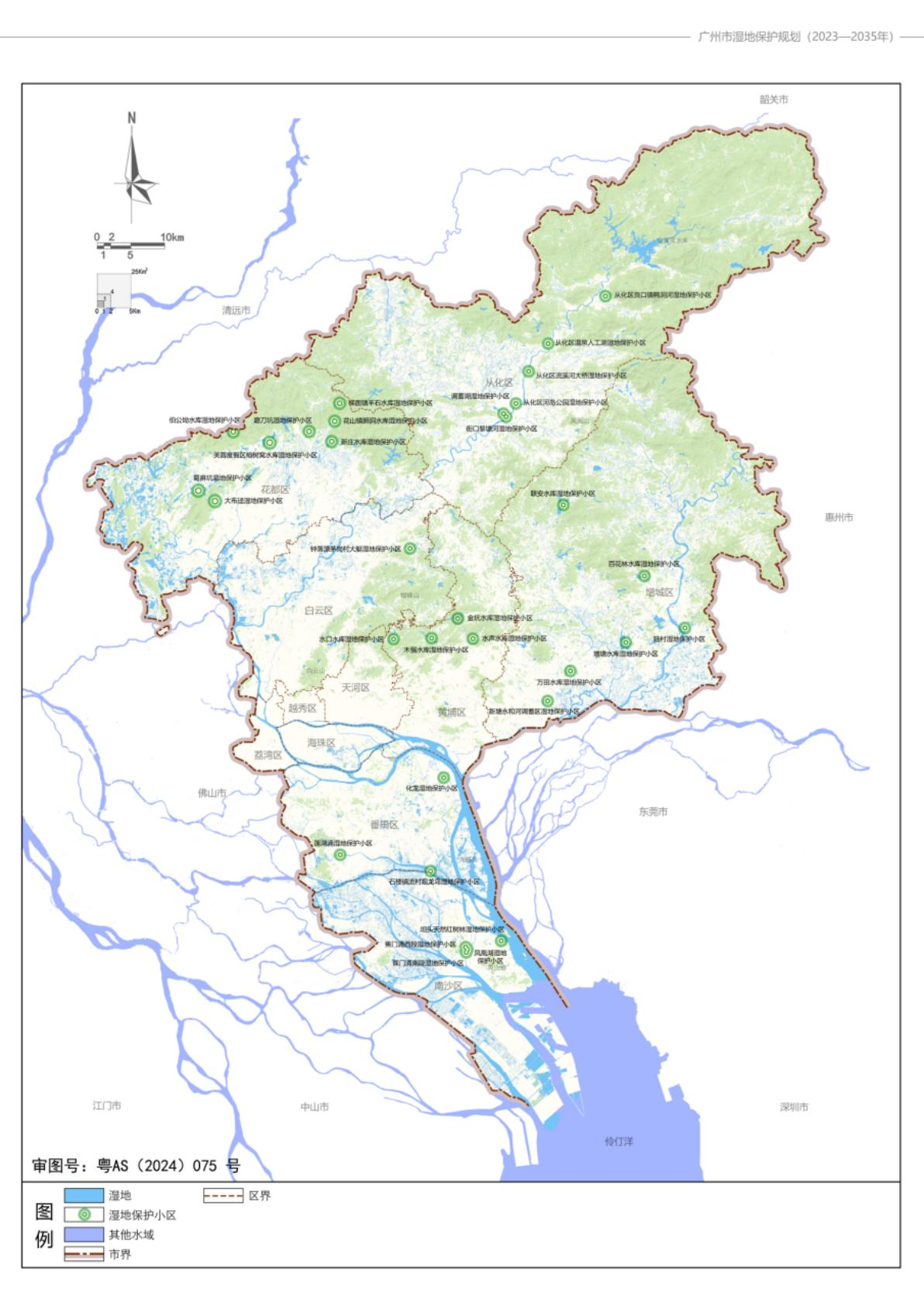

完善白云区钟落潭茅岗村大艇湿地保护小区等32个湿地保护小区保护方案,配置管护设备、科普宣教设施以及必要的基础设施,提高湿地保护小区管理水平,加强湿地生态系统保护和恢复。

第五节 开展湿地资源评价

一、实施湿地资源调查评价

开展湿地资源调查评价,夯实湿地资源保护管理工作基础。根据国家和省湿地资源调查评价制度,摸清全市湿地类型、分布、面积、保护利用情况,重点调查红树林分布现状及威胁因素,建立红树林资源数据库,掌握红树林资源变化情况。建立湿地资源评价指标体系,开展湿地资源综合分析和系统评价,为科学决策和严格管理提供支撑。发挥湿地资源调查评价在沟通协调和服务决策方面的作用,实现部门协同、信息共享,统筹推进湿地保护管理工作。

二、加强湿地资源动态监测

根据国家和省湿地资源监测要求,对全市湿地资源开展动态监测,重点监测红树林、重要湿地资源变化情况。依托广州市科研院所资源和力量,完善海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地监测网络,开展重要湿地生态监测,新(扩)建8处湿地生态监测站点,提升湿地监测能力,为湿地保护高质量发展提供数据支撑。

三、推进湿地资源信息化建设

建立湿地资源信息数据库,并定期更新湿地资源变化和监测信息,实现湿地资源动态管理和预警。在海珠湿地探索智慧湿地建设,综合运用3S(遥感、全球定位系统和地理信息系统)、大数据、云平台、“互联网+”、物联网等科技手段以及数据挖掘、融合、协同和同化等关键技术,开发建设智慧湿地综合信息平台,实现湿地资源科学、精准、动态管理。

第五章 湿地保护修复

第一节 重点落实北部山地河湖湿地保护修复

一、水源涵养林功能提升

北部山地河湖湿地涵养区以水源涵养、水土流失治理及山洪地质灾害防治为重点,保护山区河流、水库和坑塘等湿地资源,完善自然雨洪调蓄系统。在流溪河上游段、增江上下游段探索开展小流域治理,提升区域水土保持能力和山洪灾害防治能力。分类、分期、分批改造北部山地河湖湿地水源涵养区内桉树林、残次林,优化树种组成和林分结构,促进地带性森林群落恢复,提高水源涵养、水土保持、水质净化、生物多样性等生态功能。

二、水域岸线生态修复

结合碧带、碧道、绿道建设,实施流溪河生态岸线修复,恢复流溪河115千米自然型生态岸线,强化流溪河两岸自然景观和游憩系统建设,提升流溪河滨水空间质量。推进增江和东江北干流河滨带保护和修复建设,加快雅瑶河、派潭河、西福河、百花涌、石马龙水库等河涌和水库碧道建设,提升水生态功能。

三、河流水库水质提升

开展河流、水库生态修复,加强饮用水水源保护区周边水系整治,完善污水收集和中水回收系统,防止饮用水水源保护区水质污染。以东江、西江、北江和流溪河等常规水源工程以及牛路水库、南大水库、百花林水库、芙蓉嶂水库、刘屋洲水源泵站等应急备用水源工程为重点,新建、扩建牛路、沙迳、南大等水库,实施水源地环境综合整治和生态修复,提高流溪河石角段、北兴段、李溪段等3个河段以及和龙水库、芙蓉嶂水库、三坑水库、流溪河水库等4个水库水质,确保其不低于地表水环境质量III类标准。

第二节 高质量提升中部城镇平原湿地保护修复

一、河涌生态功能修复

中部地区是广州市城镇化程度最高的区域,存在污染源汇入导致水质降低、河湖生态功能减弱风险。以珠江和河涌为主体,恢复河道自然生态系统,提高乡土植物推广应用,兼顾湿地景观和游憩功能,打造珠江黄金岸线。实施珠江前后航道河涌修复,科学利用水动力设施补充河涌水位,保障河涌自然水位运行。推进南岗河、乌涌、天窿河、庙头涌、珠江涌、黄埔涌、海珠湖、官洲沙涌、深涌、横支涌、官西涌、车陂涌、沙河涌等河涌生态修复,高质量提升中部湿地生态功能。

二、河流湖泊雨洪调蓄

保护水系自然生态驳岸,保证排洪通道畅通,保留雨洪调蓄空间,维护城市水廊道的连续性与自然形态,降低洪涝灾害风险。实施河涌、沟渠等水系疏浚,发挥麓湖、流花湖、荔湾湖、东山湖、海珠湖、白云湖等雨洪调蓄、景观美化和改善区域生态环境作用。

三、城市湿地景观提升

加强海珠湿地等城市绿核保护,提升湿地生物多样性,维护湿地生态系统安全。恢复麓湖、流花湖、东山湖、荔湾湖及周边河涌的自然基底,开展水系连通和水岸生态修复,打造环湖小微湿地示范带。持续推进中部城镇平原湿地碧带、碧道和小微湿地建设,提升湿地景观生态质量,提高湿地生态韧性,打造高品质城市水网蓝带。

第三节 全面实施南部滨海水网湿地保护修复

一、河流水网生态保护

南部滨海水网湿地位于咸淡水交界处,北部以农田为主、南部多为围垦地,区域内水网密布、海岛众多,水乡文化沉积深厚。保护河湖水系等自然生态本底,充分发挥湿地“蓄、滞、净、用、排”功能,提高径流雨水控制率,最大限度实现雨水蓄滞和利用。加强沙湾水道、蕉门水道、横沥—凫洲水道等湿地廊道以及市桥水道、珠江入海口水系连通,强化岭南水脉相通特征。

二、滩涂岸线保护修复

沿海滩涂湿地是宝贵的滨海资源和重要的排洪纳潮通道,为海洋生物提供了良好的栖息地和繁殖场所,是候鸟重要的越冬地和迁徙驿站。采用生态护岸理念,因地制宜实施植物护岸工程技术,构建河岸植被缓冲带,加固和稳定岸坡,控制水土流失。加强湿地生态修复,对堤岸采用毛石、木桩等自然材料固坡,并搭配种植水生植物,形成滨海湿地景观。加强沿海滩涂监测和保护,避免湿地生态系统受到污染和破坏。

三、红树林保护修复

根据红树林资源现状,完善红树林自然保护地建设,划建红树林重要湿地,加强乡土红树林保护,全面保护现有红树林。开展红树林调查监测和评估,加强红树林分布区域海岸线管理和保护,摸清红树林周边威胁因素,严控生活污水、工业废水排放,减少周边环境对红树林生长威胁,禁止向红树林湿地引进或放生外来物种。严格红树林生态空间和用途管制,严控红树林内人为活动和工程建设,强化涉红树林建设项目审查,引导建设项目避让红树林,禁止擅自占用红树林地。利用卫星遥感、无人机遥感监测等技术手段,重点关注红树林图斑变化情况,及时发现和预警违法行为。

结合当前红树林保护存在的主要问题,对现有红树林开展生态修复,到2025年营造红树林不少于43公顷、修复现有红树林不少于160公顷。红树林生态修复要充分考虑其生态系统的完整性和地理空间的连通性,有效解决红树林群落生境破坏、有害生物危害、海漂垃圾堆积等威胁因素以及外来红树植物占比高等现状。重点开展无瓣海桑等外来红树植物林分改造、扩大本土红树植物繁育和种植、加强薇甘菊等林业有害生物防控、清理红树林漂浮垃圾、加强退化红树林生态修复等工作,逐步恢复乡土红树植物群落,并打造物种丰富度高、层次感强的红树林生态系统,建设1个综合示范性红树林湿地公园。

第四节 持续推进生物多样性保护与恢复

一、湿地野生植物保护与生境恢复

全面加强野生植物资源保护,对国家重点保护野生植物、极小种群物种、特有物种及其生境开展调查评估,并将其重要的自然分布区域纳入自然保护地或湿地保护体系管理。加强水松、穗花杉、飞瀑草、龙舌草、八角莲、水蕨等国家重点保护湿地植物的保护和繁育研究,逐步扩大其种群数量。掌握野生植物生长特性和环境需求,优先开展野生植物生长区域湿地修复和生境恢复,为野生植物生长营造优良生境。

二、湿地野生动物保护与生境恢复

落实“三线一单”环境管控单元要求,加强河流湿地、沿海滩涂、城市湿地野生动物生境保护。加强内陆滩涂、沿海滩涂、自然岸线保护管理,科学保护野生动物栖息生境。加强江心岛、湿地公园、森林公园、水库等鸟类集中分布区域生境保护,科学开展鸟类栖息生境改造,为鸟类栖息、繁衍、觅食提供良好生态环境。划定11条水鸟生态廊道和17处生态节点,并在水鸟生态廊道和生态节点建立14个监测样区。落实河流、湖泊、近海禁渔期、禁渔区制度,保护重要经济鱼类的产卵场、孵育场,促进水生生物资源的休养生息。加强从化唐鱼、花都桃花水母等水生野生动物及其生境保护,恢复重要水生野生动物栖息地,增加湿地生物多样性。

三、外来入侵物种监测与防控

提升河口、海湾外来入侵物种监测力度,建立湿地外来入侵物种监测预警及风险管控机制,加强互花米草、薇甘菊等外来入侵植物以及鳄雀鳝、豹纹翼甲鲶、齐氏罗非鱼、淡水白鲳、食蚊鱼、埃及塘鲺、泰国鲮鱼、大鳄龟、巴西龟、美洲牛蛙等外来入侵动物监测和防控。

第一节 建设高质量小微湿地

以“生态优先,科学规划”为原则,编制小微湿地建设指引,推动小微湿地联合管护、监管执法。探索“小微湿地+”保护利用模式,针对生态保育主导型、水质净化主导型、生境恢复主导型、景观营造主导型、文化展示主导型、调蓄调节主导型、生物资源利用主导型、水资源保护利用主导型、多功能复合型等9种建设和恢复类型,因地制宜开展地形处理、水域和生态岸线修复、植物配置、生境营造、生物多样性监测和宣教设施建设,打造各具特色的城市小微湿地,实现小微湿地自然保育、生态修复、生态文旅、休闲游憩融合发展。

结合“美丽乡村”“百县千镇万村高质量发展工程”,开展乡村小型库、塘、沟、渠湿地修复,推动海珠、番禺、白云区等城中村水体面源污染综合治理,推广小微湿地生态修复示范,开展“小微湿地+生态修复、景观提升、社区休闲、乡村振兴、美丽乡村”试点建设,将小微湿地和生态韧性提升、乡村振兴融合发展,并在黄埔区探索湿地全域治理工作,从湿地全区域保护修复、湿地全要素保护修复和湿地跨领域协同发展三个维度推进湿地综合治理,为湿地高质量发展开辟新路径。

加强城市绿化建设与湿地保护建设有机融合,将小微湿地的理念应用到绿色基础设施建设和海绵城市建设中,打造近自然、物种多样性丰富、维护成本低、显示度更高、感知度更强的城市小微湿地。最大限度减少城市开发建设对原有湿地自然水文特征和水生态环境造成的破坏,充分发挥湿地生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式,并在居民社区、城市绿地、城市公园内构建海绵体系、雨水花园、1平方米湿地等示范。重点打造白云山蒲谷—麓湖—东濠涌和大金钟水库—白云新城—市儿童公园—增埗河环白云山东西两侧小微湿地示范带,助力广州城园融合建设,提升广州城市生态韧性,建设宜居湿地城市。到2025年,建成小微湿地15处。到2035年,建成小微湿地不少于20处。

第二节 打造湿地生态产业示范

高质量推动湿地农业发展。根据生态保护红线要求,在花都、番禺、南沙、从化、增城区科学划定禁止、限制、适宜种植或养殖区,合理利用湿地资源开展农业生产,加大发展湿地生态种植和养殖力度,开发高价值的湿地农作物和水产,建设具有岭南水乡特色的湿地生态农业示范区,打造湿地—农业—文化示范。到2025年,建设湿地生态经济示范区1处,规划建设面积约106公顷。到2035年,建设湿地生态农业示范点10处、数字渔场示范区5处。

探索湿地和生态旅游融合发展。依托河流、湖泊、水库、滨海、人工湿地资源,构建北部山地河湖湿地生态游憩组团+中部城镇平原湿地亲水网络+南部滨海水网湿地观光带的湿地生态旅游格局,统筹湿地周边绿道、碧道、古驿道、游步道,打造“多道融合”的慢行系统,提升湿地生态服务功能,挖掘湿地水文化,激发湿地生态活力,建设水绿交融的生态绿廊,满足社会公众湿地生态游憩需求。

发挥湿地新兴产业聚合效应。坚持生态保护优先、合理开发利用理念,兼顾城市发展和湿地保护,推动海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地等周边产业升级,集聚高端资源要素,充分发挥湿地生态价值,共同打造宜居宜业宜游的高品质生活圈。探索湿地生态产业发展,引导湿地友好型产业发展。

第三节 探索湿地生态产品价值实现

开展湿地生态产品基础信息调查,掌握湿地生态产品类型、类别、数量、分布、功能特点、权益归属、保护和开发利用情况,形成湿地生态产品目录清单和数据库,推进海珠湿地、花都湖湿地生态产品价值核算和实现路径试点。开展湿地碳汇计量方法研究,探索湿地碳汇交易机制,挖掘湿地碳汇生态价值和经济价值,通过生态旅游、生态农业、生态补偿、自然教育等途径,探索湿地生态产品价值实现多样化路径,将湿地保护和湿地碳汇、湿地文旅、湿地经济融合发展,打造湿地保护和合理利用示范,服务于城市高质量发展。

第四节 发挥湿地科普宣教优势

完善湿地科普教育基地建设。依托湿地公园,建立具有湿地文化特色的湿地科普基地。建设自然教育径,完善自然教育标识、互动体验设施和基础设施,利用碧带、绿道、碧道、步道、沿海防护林带、沿江沿河景观林带等区域,建设湿地科普点、湿地科普展示区、湿地科普长廊等科普设施。推动海珠湿地、花都湖湿地、南沙湿地科普宣教设施升级,建设一批湿地自然教育基地。

推进湿地自然教育品牌建设。依托“海珠湿地自然学校”,联合学校、企业、教育机构,开发湿地自然教育课程,打造国家湿地公园优秀科普宣教案例,树立湿地自然教育“海珠模式”,激发和提高社会公众湿地保护意识。

加强湿地自然教育人才队伍建设。加强湿地科普宣教人员培训,培养湿地科普宣教活动策划员、科普解说员,组建湿地志愿服务团队,全面提升湿地科普宣教能力,推动湿地自然教育高质量发展。

第五节 做好湿地要素保障工作

支持重大项目落地。严格控制占用湿地,兼顾湿地保护与合理利用,做好重大项目涉及湿地审核审批,服务支撑重大项目依法建设和运行维护。对确需建设且无法避让重要湿地的,依法征求相应管理权限行政主管部门意见。对确需建设且无法避让湿地公园的,依照有关程序办理湿地公园范围调整手续。

加强湿地占补平衡。鼓励各区在海绵城市建设、城中村改造、绿色基础设施建设等城市建设中,结合区域自然条件,加强区域内水系保护和湿地规划建设,增建河涌、沟渠等人工湿地,打造近自然小微湿地,改善区域城市面貌,提升人居生活环境,同时作为新增湿地重要来源,保障各区湿地总量平衡。

第七章 重点工程

第一节 湿地资源管理重点工程

坚持全面保护、分级管理原则,将全市重要湿地纳入保护范围,重点加强省级以上重要湿地保护修复,落实湿地名录管理制度,高质量推进湿地公园建设,强化湿地生态监测网络建设。

第二节 湿地保护修复重点工程

开展北部山地河湖湿地涵养区、中部城镇平原湿地提升区、南部滨海水网湿地功能优化区湿地生态修复,提升湿地生物多样性,恢复湿地生态系统完整性,提升湿地生态功能。

第三节 湿地合理利用重点工程

依托湿地自然资源和生态文化资源,推动湿地生态旅游、生态农业、生态文化、科普自然教育等产业融合发展,形成可推广、可复制的湿地合理利用示范模式,探索湿地合理利用和城乡融合发展的实现机制。

第八章 保障措施

第一节 职责分工

加强组织领导,明确责任主体,依职责推进落实湿地保护管理各项任务。林业主管部门负责湿地保护的组织协调和监督管理工作,具体负责重要湿地、沼泽湿地以及划入生态公益林规划区和划为红树林湿地、自然保护地的滩涂保护工作,负责水生野生动植物自然保护区、湿地公园、湿地保护小区、鸟类栖息地保护工作;园林绿化主管部门负责城市湿地资源保护工作;自然资源主管部门负责滨海湿地保护工作,包括自然保护地外的红树林地、沿海滩涂、浅海水域等;水行政主管部门负责湖泊湿地、河流湿地、水库湿地保护工作;生态环境、农业农村等主管部门按照各自职责做好湿地保护工作。湿地保护管理机构负责其管理范围内湿地的保护,开展资源监测、科学研究、宣传教育等活动。

第二节 组织实施

湿地保护实行目标责任制,将湿地保护纳入各级人民政府综合绩效评价内容,明确部门、属地湿地保护管理责任。按规定将湿地资源保护管理情况纳入林长制考核,充分发挥林长制组织、协调作用,确保规划顺利实施。市级湿地保护管理部门加强对各区湿地保护工作的监督、监管,严厉打击破坏湿地的违法行为,建立长效的湿地保护监督管理机制。林业园林、自然资源、水务、生态环境、农业农村等部门按照职责分工对湿地保护、修复、利用等活动进行监督检查,依法查处破坏湿地的违法行为。

第三节 资金保障

强化湿地保护修复资金保障,拓宽资金筹措渠道,探索构建多元化湿地保护修复投入机制。加强对湿地保护修复支持力度,积极争取中央、省财政资金开展湿地保护修复工作,保障湿地保护修复工作有序开展。发挥政府财政性投资导向作用,加大对重点生态功能区资金支持力度,建立多方式、多渠道、多元化资金筹措机制,吸引社会资本参与湿地保护修复工作。

第四节 队伍建设

依托本地区科研院所、高等院校湿地科研技术力量,开展湿地保护修复、湿地监测评估、红树林营造和修复等基础和应用研究。充分发挥市级湿地保护专家委员会在湿地保护管理、发展规划、科学研究等方面的技术支撑作用,打造一支高水平的专业管理人员和技术人员队伍。学习、引进国内外其他地区湿地保护修复和合理利用先进理念及技术,开展多层次、多形式培训,高质量推进湿地保护管理、科研监测和生态修复等工作。

第五节 宣传教育

积极支持科研院所、公益基金会、社会组织参与湿地保护管理,发挥新闻媒体在湿地保护舆论监督、宣传教育等方面优势。充分利用湿地公园、小微湿地,组织实施科普宣教活动,并推动自然教育课程和湿地校本教材进学校、社区和企事业单位,广泛传播湿地科普知识和湿地特色文化。结合“世界湿地日”“世界海洋日”“世界野生动植物日”“全国生态日”“爱鸟周”等重要节点,组织开展群众性湿地科普宣传活动,树牢社会公众湿地保护意识,形成全社会重视湿地、珍爱湿地、保护湿地的良好社会氛围。

附件:1. 广州市湿地公园名录(现状)

2. 广州市湿地保护小区名录

3. 广州市饮用水水源保护区名录

4. 广州市湿地类型空间分布图

5. 广州市湿地保护现状图

6. 广州市红树林湿地资源空间分布图

7. 广州市湿地保护发展空间格局图

8. 广州市重要湿地保护规划图

9. 广州市湿地公园保护规划图

10. 广州市湿地保护小区规划图

附件1

广州市湿地公园名录(现状)

附件2

广州市湿地保护小区名录

附件3

广州市饮用水水源保护区名录

注:饮用水水源保护区面积为保护范围内的总面积。

附件4

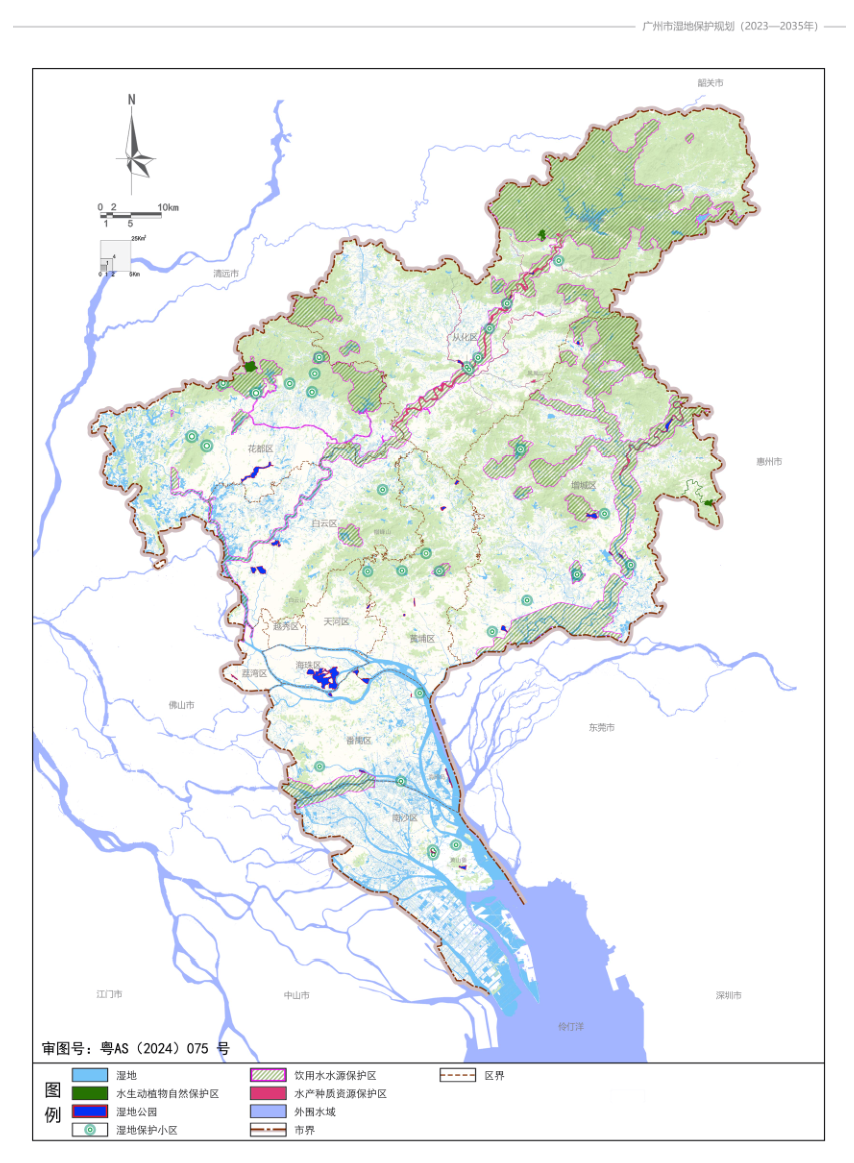

广州市湿地类型空间分布图

附件5

广州市湿地保护现状图

附件6

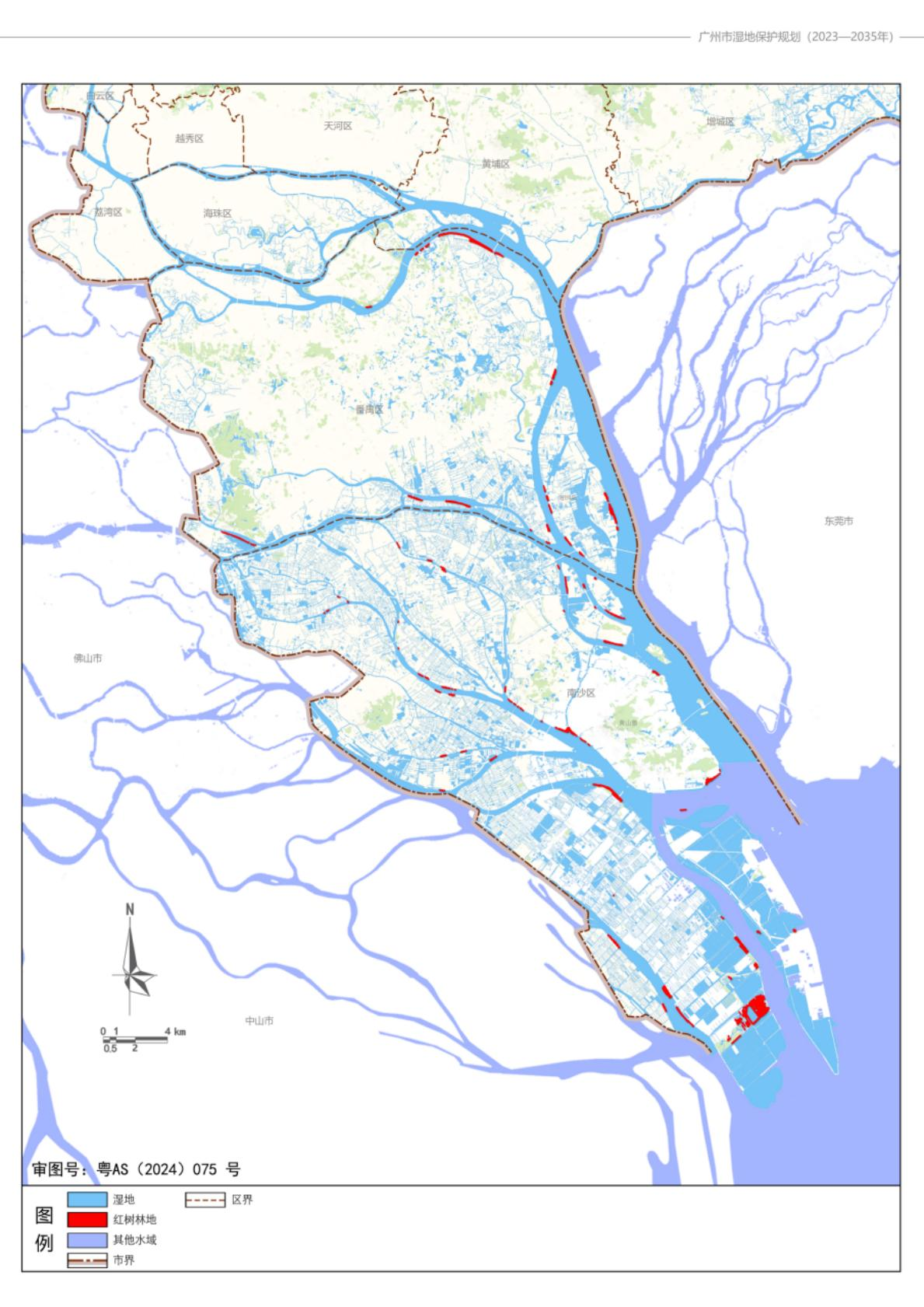

广州市红树林湿地资源空间分布图

附件7

广州市湿地保护发展空间格局图

附件8

广州市重要湿地保护规划图

附件9

广州市湿地公园保护规划图

附件10

广州市湿地保护小区规划图

公开方式:主动公开

广州市人民政府办公厅秘书处 2025年7月7日印发

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网